On parle bien souvent du Maroni comme la terre du bagne. Il serait vain de nier cette réalité, au regard des politiques menées par la France en Guyane aux XIXe et XXe siècles. Pourtant, l’histoire du Maroni ne saurait se résumer à celle du bagne, c’est ce que révèle la confrontation des archives nationales et des archives municipales de Saint-Laurent.

Entre 1878 et le début du XXe siècle, ce qui était en 1857 le “centre pénitentiaire agricole” du Maroni s’autonomise du reste de la colonie civile. Il devient un territoire à part, administré par la direction de l’administration pénitentiaire (A.P), créée en 1878 et dont les services et le personnel sont concentrés dans les années 1890 à Saint-Laurent. Bien loin des ambitions colonialistes à l’origine de la fondation d’établissement agricole, le bourg de Saint-Laurent devient “commune pénitentiaire” : le décret du 16 mars 1880 scelle le destin du bourg à celui de l’A.P. et du système-bagne. Il lui donne des moyens financiers et organisationnels singuliers pour répondre à l’impératif posé par la colonisation pénale : faire travailler les libérés, astreints à “ doubler ” leur peine en Guyane, qui sont de plus en plus nombreux et dont la présence à Cayenne est si redoutée par les élites économiques et politiques.

Nul doute donc que le Maroni soit effectivement désigné par la politique coloniale française pour être terre de bagne. Mais ce n’est pas uniquement autour de l’histoire du bagne que le bourg de Saint-Laurent se construit. Autour des années 1880, des populations migrant depuis Cayenne et les pays voisins – et, au-delà, de toute la zone caribéenne et de Chine notamment – pénètrent ce territoire enclavé qu’on a voulu réserver à la transportation. L’or, « ce seul mobile qui poussait l’Europe sur l’Amérique », disait le capitaine de frégate Frédéric Bouyer, attire le monde libre au Maroni, comme l’ont montré les travaux de Frédéric Piantoni et Michelle-Baj Strobel. Des gisements sont découverts autour des années 1880 dans le Haut-Maroni et Saint-Laurent devient logiquement une étape sur la route de l’Eldorado. Qui sont les premiers habitants “ libres ” de Saint-Laurent-du-Maroni ? Comment sont-ils parvenus à investir durablement le fief de l’A.P. ? Quelles ont été les conséquences de l’introduction de ces populations, émancipées de la tutelle pénitentiaire, au cœur de la terre du bagne ? La “ commune pénitentiaire du Maroni ” n’est pas seulement un outil au service de la transportation, c’est un espace vivant, mouvant, fait de circulations, de confrontations, d’alliances, et animé d’une multitude d’acteurs encore trop méconnus.

Ouverture

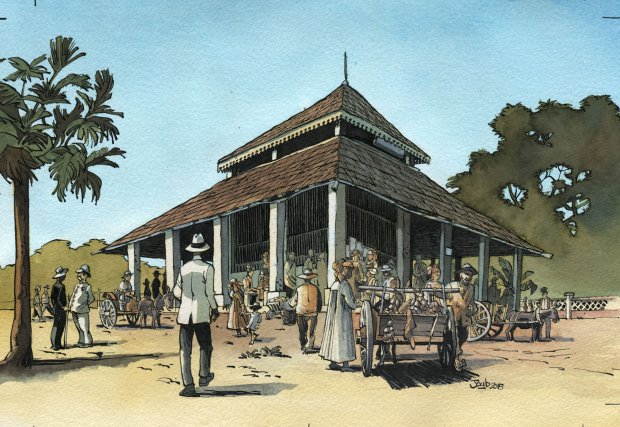

La question du passage de personnes libres sur le territoire pénitentiaire du Maroni se pose dès 1874. Il est alors décidé que seuls les chefs des établissements commerciaux ou leurs représentants sont autorisés à séjourner temporairement dans le bourg. L’objectif est alors clair, il s’agit de sécurité : les surveillants militaires du bagne ne peuvent qu’exercer leur pouvoir de police sur les seuls condamnés, et non sur les personnes libres dont il faut donc limiter le plus possible les déplacements et allées-venues. Pourtant, à peine deux ans plus tard, la question est reposée, cette fois-ci en des termes bien plus pragmatiques : fermer les portes de Saint-Laurent aux libres, c’est se priver des bénéfices économiques générés par l’exploitation aurifère au profit de la puissance coloniale voisine, et du village d’Albina. L’enjeu économique est considérable. Entre 1881 et 1882, plusieurs demandes d’installation sont adressées au gouvernement local par des négociants libres, installés de fait à Saint-Laurent. Ils ne réclament finalement rien de plus qu’une officialisation formelle de leur situation. En 1882, le territoire du Maroni s’ouvre finalement au commerce libre, les rues du village sont progressivement investies par une population nouvelle, libre de se déplacer, d’investir ses capitaux, de racheter les cases des concessionnaires pénaux péniblement devenus propriétaires, et d’y construire de vastes demeures, sièges ou succursales de maisons de commerce renommées.

En 1896, plus de 60 % des quatre-vingt-dix-neuf concessions de Saint-Laurent sont entre les mains de personnes libres. Bien vite, la question foncière accapare toutes les attentions. Bien trop peu de terrains sont disponibles, au vu de l’ampleur des flux migratoires engendrés par l’exploitation de l’or et des bois de la forêt. Fatalement les loyers augmentent, le prix des terrains devient prohibitif. Fait inadmissible et immoral pour les administrateurs, certains concessionnaires pénaux vivent même de rentes juteuses, au lieu de s’adonner au salvateur travail auquel ils ont pourtant été condamnés ! Sans compter qu’encore une fois, si les orpailleurs ne parviennent pas à se loger décemment à Saint-Laurent, il leur suffit de traverser le fleuve pour trouver en face, de quoi consommer leur salaire. En 1905, la question est tranchée : le bourg s’agrandit et des terrains peuvent désormais être mis en location par l’administration. Le territoire de la transportation cède la place à un espace aux frontières poreuses, où doit s’organiser une cohabitation encadrée entre le monde pénal et le monde libre.

Deux mondes

Le parcours déniché dans les archives communales d’une reléguée individuelle, veuve du transporté libéré D., illustre bien à quel point l’arrivée des commerçants libres bouleverse le rapport de la ville au bagne et du bagne à la ville. À la suite du suicide de son époux, Mme D. est contrainte de vendre sa concession à M. Barcarel, un notable commerçant du bourg qui, par bonté d’âme, par intérêt ou par désintérêt, l’autorise à rester y vivre tant qu’elle fait office de gardienne de l’habitation. En octobre 1910, elle est expulsée lorsque le nouveau propriétaire revend le lot. Jugée impotente par le commissaire de police chargé d’une enquête sur sa situation, la femme D., sans ressource et sans bien – mis à part quelques volailles – est invitée, à 63 ans, à réintégrer le dépôt des reléguées.

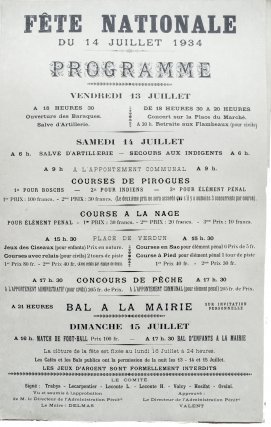

D’un territoire pénitentiaire uniquement alloué à la colonisation pénale, le Maroni se transforme en un territoire économiquement attractif et investi par une population exogène à la transportation. Les structures sociales et spatiales du bourg de Saint-Laurent sont fatalement reconfigurées selon cette nouvelle donne. L’administration parle désormais de “population libre” et de “population pénale”, d’ “élément libre” et d’“élément pénal”, d’“individu libre” et d’“individu d’origine pénale”. En dehors de la concurrence économique que les premiers ne manquent pas d’exercer sur les seconds, c’est véritablement un critère de distinction sociale qui est constitué par le passif pénal de chaque Saint-laurentin. Conscients de cette distinction statutaire, les uns et les autres cherchent soient à en jouer, soit à la contourner. Ainsi nous rencontrons, dans les archives de la commune, des lettres adressées à l’édile faisant état de l’appartenance à la “catégorie libre” de son auteur et d’autres réclamant du travail au nom d’une situation de condamné libéré que la commune se doive de prendre en charge. Le centre-ville se transforme d’un village de concessionnaires pénaux en un village créole, un « quartier des libérés » apparaît à l’extrémité sud du village. Lors des festivités locales, les mêmes activités sont prévues, aux mêmes heures, mais à deux endroits distincts, pour éviter le plus possible les contacts entre populations libre et pénale – ainsi qu’entre les peuples amérindiens, marrons et le reste de la population. Bien que les catégories “libres” et “pénale” servent aux autorités de puissant moyen de contrôle, elles sont bien moins rigides que ne le souhaiterait l’administration. Des alliances et des liens de solidarité se créent entre les miséreux libérés et les ouvrières et ouvriers des mines qui séjournent ou qui finissent leur vie à Saint-Laurent. Ainsi la Martiniquaise Hortense V., épouse du libéré Othman B. A., sert de prête-nom aux anciens forçats qui cherchent à ouvrir un débit de boisson ou à tenir un stand dans l’espace réservé aux habitants libres lors des fêtes nationales. Parfois séparément, parfois ensemble, les habitants de Saint-Laurent tentent bien souvent d’échapper à la tutelle de l’administration.

Le village chinois

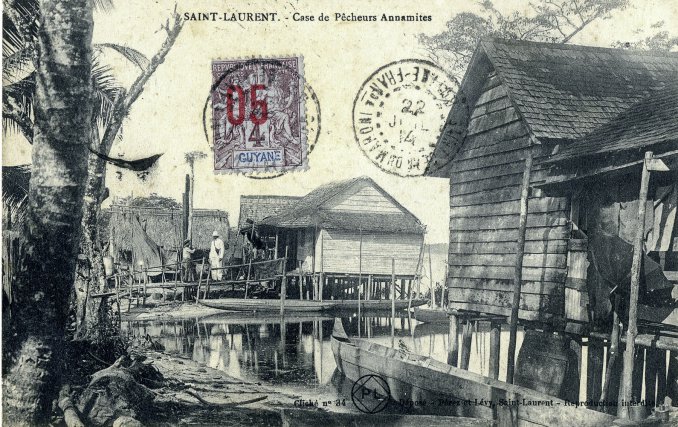

L’histoire du village chinois de Saint-Laurent-du-Maroni est une illustration intéressante des stratégies d’émancipation développées consciemment ou non par les habitants, ainsi de celles mises en place par l’A.P. pour les contrôler. Il est compliqué de dater précisément les débuts de la construction du village chinois. De toute évidence, il ne fait pas partie des plans du bourg élaborés par les pouvoirs publics. Émergeant sans doute dans les années 1870, il est composé de cases sur pilotis, construites par les condamnés concessionnaires annamites. C’est le seul espace qui soit ouvert sur le fleuve sans être occupé par l’A.P. : grâce à son appontement, il ouvre ainsi une porte non officielle sur le Haut-Maroni et sur la rive hollandaise. Son essor est ainsi largement lié à l’exploitation de la forêt et il accueille dans ses rues de nombreux immigrés. Débits de boissons, épicerie, réseaux de trafiquants et d’évadés : le village chinois échappe au contrôle de l’administration. Cette dernière cherche à l’encadrer. En 1899, ses terrains sont allotis et intégrés au cadastre du bourg. La construction d’une caserne de troupes et d’un nouvel hôpital dans les dernières années du XIXe siècle réduit aussi considérablement l’espace du village chinois et le confine entre une zone marécageuse et ces deux imposants édifices. Des tours de rondes de surveillants militaires sont organisés dans ses rues, un agent des douanes est posté à son appontement dont l’utilisation cristallise les conflits dans les années 1910. Alors qu’en 1903, l’appontement du village chinois est inséré dans les limites du port officiel de Saint-Laurent, différents travaux et mesures en réduisent l’accès dans les années qui suivent. Les commerçants de Saint-Laurent se mobilisent et surtout, les canotiers Noirs marrons menacent de cesser le trafic vers la rive Est du Maroni si l’appontement du village chinois reste inaccessible. L’administration cède : le village chinois est indispensable au développement de Saint-Laurent, de son économie privée et des débouchés qu’elle représente pour occuper les libérés et maintenir la transportation au Maroni. Le cosmopolite village chinois se défend face à la toute-puissance de l’A.P. Dans ses ruelles et dans ses arrière-cours continuent de s’organiser les évasions, se monnaye une pirogue, se règlent les comptes et se boivent les verres de tafia…

S’il ne fait aucun doute que Saint-Laurent-du-Maroni est construit, agencé et organisé pour les besoins du bagne, pour la gestion d’un système carcéral. Mais la fabrique ordinaire de la ville, pour reprendre le titre d’un article d’Isabelle Bakouche et de Nathalie Montel, n’est pas le domaine réservé de la Tentiaire. Elle est le fruit d’un processus historique dans lequel de nombreux acteurs interviennent, bien au-delà du système-bagne, mais jamais sans lui. Pour saisir l’histoire de Saint-Laurent, il nous faut penser ensemble les enjeux coloniaux et pénaux qui en constituent les fondements .

Texte de Marine Coquet

Illustrations Fonds A . Heuret , ADSLM , ADG .

Français

Français English

English  Português

Português

Pas de réaction

Pas de réaction Commentaire fermé

Commentaire fermé

Les morts du bagne: de Saint-Louis

Les morts du bagne: de Saint-Louis

St-Laurent en images : l’héritage patrimonial des bagnards de la carte postale

St-Laurent en images : l’héritage patrimonial des bagnards de la carte postale

Grand jeu concours « Visages du Bagne » : et exposition photographique de Léon Collin

Grand jeu concours « Visages du Bagne » : et exposition photographique de Léon Collin

Conférence : La guerre civile du Surinam

Conférence : La guerre civile du Surinam