Une requête en annulation déposée par huit associations

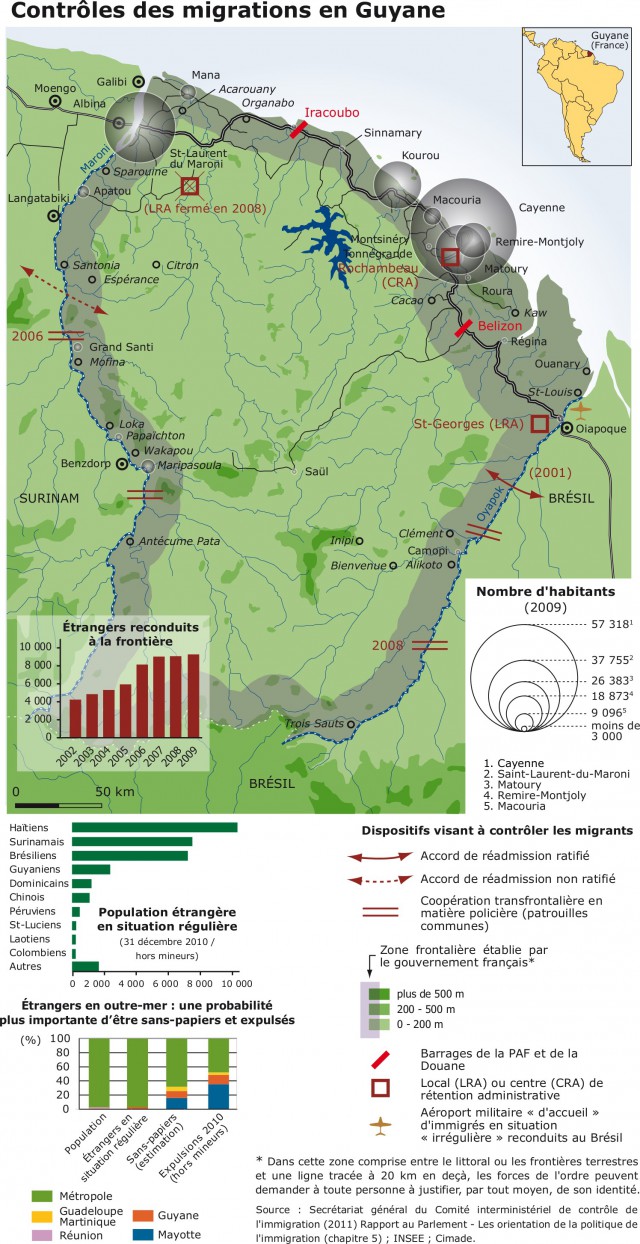

(Paris, le 28 octobre 2013) Deux barrages policiers permanents, véritables frontières internes, sont établis sur la seule route permettant l’accès à Cayenne, l’un à l’Est, l’autre à l’Ouest. Les personnes qui vivent le long des fleuves frontaliers (Oyapoque et Maroni), sans papiers ou françaises mais dépourvues de preuve de leur nationalité, sont ainsi privées de l’accès à la préfecture, à certains tribunaux, à plusieurs services hospitaliers et consultations spécialisées, à des formations professionnelles ou universitaires.

Ces contrôles de gendarmerie sont renouvelés tous les six mois par des arrêtés préfectoraux selon lesquels « le caractère exceptionnel et dérogatoire au strict droit commun de ces contrôles permanents à l’intérieur du territoire, doit être principalement ciblé sur la répression de l’orpaillage clandestin et l’immigration clandestine ».

Le 24 octobre, huit associations – Aides, la Cimade, le Collectif Haïti de France, le Comede, la Fasti, le Gisti, la Ligue des droits de l’Homme et Médecins du Monde – ont déposé devant le tribunal administratif de Cayenne un recours en annulation contre le dernier arrêté concernant le barrage situé à l’Est (texte de la requête). Elles appuient leur requête sur la violation de plusieurs droits fondamentaux : liberté d’aller et venir, droit à un recours effectif lorsque la vie privée et familiale est en jeu, égalité devant la loi, droit à la santé et à l’éducation.

Ces contrôles d’exception sont contraires à la position de la Cour européenne des droits de l’Homme qui a considéré que ni le contexte géographique, ni la pression migratoire de la Guyane ne pouvait suffire à justifier des infractions à la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH, grande chambre, 13 décembre 2012, de Souza Ribeiro c./ France, req.N° 22689/07).

Il est temps que cessent, en France d’outre-mer, les dispositifs dont le caractère est «exceptionnel et dérogatoire au strict droit commun » et au droit international

Signataires

Aides, la Cimade, le Collectif Haïti de France, le Comede, la Fasti, le Gisti, la Ligue des droits de l’Homme, Médecins du Monde

Français

Français English

English  Português

Português

1 réaction

1 réaction Commentaire fermé

Commentaire fermé

Conférences : 63ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme les 7, 8 et 10 décembre

Conférences : 63ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme les 7, 8 et 10 décembre

De graves atteintes aux droits des journalistes : Un constat alarmant en Guyane!

De graves atteintes aux droits des journalistes : Un constat alarmant en Guyane!

Conférence de Richard Price : PEUPLE SARAMAKA CONTRE ETAT DU SURINAME, COMBAT POUR LA FORET ET LES DROITS DE L’HOMME

Conférence de Richard Price : PEUPLE SARAMAKA CONTRE ETAT DU SURINAME, COMBAT POUR LA FORET ET LES DROITS DE L’HOMME

Peuple Saamaka contre état du Suriname : Combat pour la forêt et les droits de l’homme

Peuple Saamaka contre état du Suriname : Combat pour la forêt et les droits de l’homme