Non, la forêt amazonienne n’est pas l’un des derniers espaces « vierges» de la planète. En témoignent les investigations menées récemment au sein de la réserve naturelle des Nouragues

Non, la forêt amazonienne n’est pas l’un des derniers espaces « vierges» de la planète. En témoignent les investigations menées récemment au sein de la réserve naturelle des Nouragues

En l’absence de constructions monumentales en pierre, les civilisations précolombiennes amazoniennes contrastent avec les représentations populaires associées à d’autres civilisations disparues, mayas, pharaoniques, khmères, par exemple, et c’est ce qui rend l’archéologie amazonienne si particulière. Faute de ruines à explorer, l’archéologue des terres basses d’Amazonie et du plateau des Guyanes doit scruter de nombreux indices, parfois s’inspirer des modes de vie des Amérindiens contemporains, et s’appuyer sur des disciplines qu’il n’a pas toujours l’habitude de côtoyer. Cette perspective, qui mêle écologie, anthropologie et archéologie, est connue sous le nom d’écologie historique, car elle prend en compte les interactions avec les êtres humains dans l’évolution des écosystèmes à plus ou moins long terme. Pour mieux comprendre les relations historiques entre la forêt guyanaise et les sociétés qui y ont vécu, nous avons donc essayé de rassembler des chercheuses et chercheurs d’horizons divers dans un projet interdisciplinaire centré sur la forêt de la réserve naturelle des Nouragues. Si l’occupation humaine précolombienne des Nouragues était déjà connue, elle était parfois perçue comme ponctuelle et ayant peu influencé les paysages localement.

Géographie des sites anthropiques

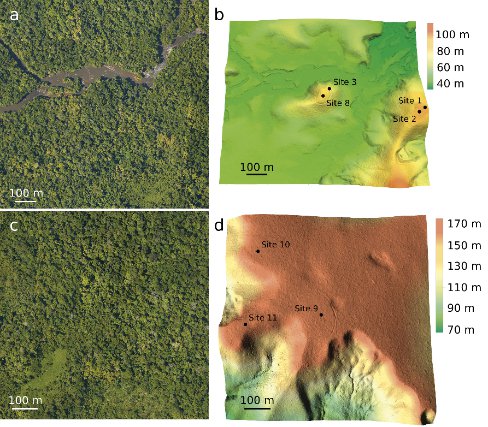

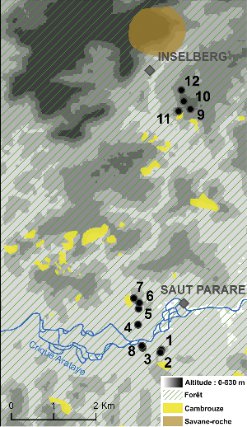

Notre première surprise a été de découvrir, en scrutant la cartographie en trois dimensions (le “ modèle numérique de terrain ” ou MNT) réalisée sur la zone de recherche de la station des Nouragues, deux sites à fossés circulaires. Ces sites archéologiques que les Guyanais connaissent mieux sous le nom de “ montagnes couronnées ” peuvent ne pas se situer sur des montagnes. C’est le cas pour l’un des deux, localisé à proximité de l’inselberg des Nouragues, sur le bord d’un grand plateau surplombant une crique.

Mais pour comprendre l’influence des sociétés humaines, il faut pouvoir comparer les sites anciennement occupés et les sites non occupés, ce sont donc douze sites qui ont été explorés dans le cadre de cette recherche. Un des aspects originaux a été d’appréhender le paysage dans sa globalité, afin d’approcher autant la relation des sites entre eux que la manière d’occuper l’espace autrefois. Parmi les indices recherchés, on peut citer les vestiges céramiques, les charbons de bois dans le sol, certaines espèces végétales étroitement associées aux hommes pour leurs utilisations, des types de végétations particuliers ou la présence de fossés et autres nivellements. Des collaborateurs Teko et Wayana sont également venus nous apporter leur lecture de ces paysages. Leur perception plus globale de la forêt contrastant avec l’hyperspécialisation de la plupart des chercheurs.

Il apparait que les activités passées différaient entre les douze sites. Certains sites ne présentent aucune trace humaine, ce qui nous permet d’étudier un niveau théorique “ dénué d’influence humaine ” . Sur les autres sites, les indices varient en quantité, entre zones d’usage essentiellement agricole, zones d’habitations sans fossés, et zones où les occupations ont certainement été plurielles…

Les montagnes couronnées, de nombreuses hypothèses en suspens

Ces sites particuliers ont été révélés pour la première fois à la communauté scientifique en 1952. Ils sont devenus assez emblématiques du territoire guyanais ces dix dernières années grâce au développement et la banalisation des acquisitions LiDAR (cf article p.94). Elles apparaissent non seulement fréquentes, parfois en groupes denses, mais aussi de morphologies et superficies très diverses. Peu d’entre elles ont pu faire l’objet de fouilles archéologiques extensives et poussées. Ainsi, les données archéologiques, encore trop peu nombreuses, ne permettent pas d’affirmer quelles étaient leurs fonctions exactes : villages fortifiés, sites cérémoniels, funéraires, les utilisations ayant pu se succéder sur un même site. Les datations au radiocarbone assorties de quelques travaux de terrain montrent qu’il s’agit d’ouvrages précolombiens dont la chronologie est comprise entre le Ier siècle et le XIVe siècle de notre ère. Ces aménagements du paysage sont également connus au Brésil et au Suriname, permettant d’estimer l’étendue du phénomène à l’ensemble du plateau des Guyanes. Mais des sites à fossé précolombiens monumentaux sont également connus dans diverses parties du territoire amazonien sous d’autres noms tels que ring ditches, ditched enclosures, foso, zanjas, geoglyfos, ou encore trincheras.

Trois missions archéologiques se sont déroulées entre 2016 et 2018 sur la montagne couronnée du Saut Pararé. Un aménagement, qui s’apparente à un fossé, ceinture un replat sommital d’environ un hectare. Dans le cadre du projet LongTIme, il a fallu envisager de nouvelles méthodes d’approche pour étudier ces deux sites à fossé qui ne pouvaient pas faire l’objet d’une fouille extensive. Une approche géophysique du site, complètement nouvelle pour la Guyane française, s’est révélée très intéressante sur ce site où des anomalies géomagnétiques interprétées comme des traces de foyers ont pu être identifiées. Deux sondages archéologiques manuels, l’un de 3 m par 3 m, l’autre de 2 m par 3 m ont été faits au niveau de ces deux anomalies géomagnétiques. Le sondage 2 a révélé la présence de deux fosses qui n’ont livré que quelques tessons, mais le sondage 1 a quant à lui permis de découvrir deux poteries entières, posées l’une sur l’autre, dans un état de conservation remarquable. La micromorphologie indique que ces sols ont été remaniés, probablement par d’anciennes activités humaines. Quelques sols brûlés ont également été observés, et ces observations peuvent indiquer une occupation peu intense de cet espace. La signature magnétique converge avec un autre des sites du secteur de Saut Pararé, interprété en tant que sol cultivé. Alors que les relevés géomagnétiques réalisés ne montrent pas d’anomalies comparables à celles observées sur la montagne couronnée de Saut Pararé, de petites anomalies éparses sont détectées dans l’emprise de la zone fossoyée, mais aussi à l’extérieur. En particulier un feu, cartographié par prospection géomagnétique sur le bord du plateau, qui pourrait avoir été un fanal signalant le campement. Ces différences laissent présager une histoire d’occupation différente des deux sites à fossé, avec probablement plusieurs occupations pour le second site.

Les charbons, horloges de la forêt

Parmi les indices accumulés dans le sol au fil du temps se trouvent les restes archéobotaniques, qui correspondent à des restes végétaux anciens. Ceux-ci englobent par exemple les graines et les charbons de bois, dont la carbonisation augmente la conservation. Les charbons de bois constituent l’un des restes végétaux les plus abondants que l’on puisse trouver dans les sols. Il peut être ardu de les repérer, car bien souvent, ils ne font guère plus que quelques millimètres, mais un tamisage fin du sol permet de les révéler afin de pouvoir les étudier.

Ces charbons du sol proviennent soit des incendies naturels, provoqués par la foudre, ou des feux déclenchés volontairement par les humains pour diverses raisons (abattis, feux domestiques, etc.), conduisent à la production de charbons. Ils s’accumulent ensuite dans le sol, souvent de manière fortuite, mais parfois également de façon intentionnelle, lorsque les humains veulent le rendre plus fertile : en effet, les charbons ont une structure poreuse qui retient les nutriments et l’humidité, et constituent l’un des principaux composants des terras pretas d’Amazonie, ces fameux sols noirs extrêmement fertiles que l’on trouve à proximité de nombreux sites archéologiques en Amazonie centrale.

Lorsque l’on trouve du charbon de bois dans le sol en association avec d’autres indices d’occupation humaine ancienne, on peut supposer qu’il a été produit par des feux d’origine humaine. Pour s’en assurer, il est nécessaire de les dater afin de vérifier s’ils correspondent à des périodes où la présence humaine est connue d’après le registre archéologique, et où aucune phase climatique sèche, propice aux incendies naturels, n’a été mise en évidence. En Guyane, les plus anciennes traces de présence humaine connues remontent à environ 7 000 ans, les charbons plus récents ont donc pu être produits par des feux anthropiques. La datation des charbons permet donc non seulement d’en savoir plus sur leur origine, mais aussi de situer les occupations humaines dans le temps. On peut aussi aller plus loin : en datant plusieurs charbons dans un site donné, on peut déterminer si celui-ci a été occupé de manière ponctuelle ou répétée dans le temps. C’est ainsi que nous avons pu mettre en évidence deux grandes périodes d’occupation aux Nouragues : la plus ancienne datant de 650 à 950 de notre ère, et la plus récente datant de 1350 à 1550, en partie contemporaine de l’arrivée des Européens sur le continent sud-américain. Ceci montre que les sites ont été réoccupés, ou réutilisés dans le cas de parcelles agricoles. Ces nouveaux résultats, assez inédits en forêt guyanaise, rejoignent ce qui avait été constaté lors de précédentes études archéologiques menées principalement sur la côte.

L’analyse des arbres calcinés pour comprendre la forêt d’autrefois

Les charbons nous permettent aussi de mieux comprendre le paysage, et plus précisément l’histoire de la végétation en lien avec les activités humaines. Le charbon n’étant rien d’autre que du bois carbonisé, il contient donc des informations sur la plante qui a brûlé. Lorsque l’on observe un charbon sous un microscope, on peut s’apercevoir que l’anatomie du bois est préservée malgré la carbonisation. Elle est constituée de vaisseaux conducteurs de sève, de fibres, et d’autres cellules aux fonctions diverses. La taille, la forme et l’arrangement de tous ces éléments anatomiques permettent de déterminer à quelle plante on a à faire.

En observant les charbons au microscope, on peut donc identifier la plante qui a brûlé, ce qui nous permet de définir quelles espèces d’arbres étaient présentes au moment des occupations passées. En comparant la composition de cette végétation ancienne à celle qui est actuellement présente sur un site, on peut ainsi déterminer si la flore a changé au cours du temps, et si oui, de quelle manière. Pour le projet LongTIme, nous avions sélectionné des sites présentant différents types de végétation afin de déterminer si leur état actuel résulte d’activités humaines passées. Grâce à l’identification et à la datation des charbons de bois de ces sites, nous avons pu montrer que certaines cambrouses (formations particulières de pseudobambous) et forêts de lianes se sont développées suite à une occupation humaine. En effet, pour ces sites, les charbons datés des dernières occupations humaines et identifiés ne correspondent pas à ces types de végétation, ce qui implique que leur mise en place est plus récente. Pourquoi la cambrouse ou les lianes se développent-elles sur certains sites là où d’autres conservent leur couverture forestière ? Le type d’activité humaine peut être une première piste : les plantes envahissant un abattis après son abandon seront certainement différentes de celles envahissant une ancienne zone d’habitation, car les propriétés du sol et les espèces végétales déjà présentes ne seront pas les mêmes. L’un de nos sites, constitué d’une cambrouse avec forte proportion de lianes, présente plusieurs indices qui nous font penser à un ancien abattis : un sol sombre, riche en fragments de poteries, en charbons et en éléments chimiques typiques des anciens sols agricoles amazoniens. La quantité de types végétaux identifiés dans les charbons est aussi informative : sur ce site, on en dénombre une quarantaine rien que dans une petite fosse d’à peine un mètre carré. Cette diversité peut résulter de l’amoncellement de bois de différents arbres coupés et rassemblés avant brûlis.

Dans plusieurs sites, parmi les types d’arbres identifiés grâce aux charbons, citons par exemple le mombin (Spondias mombin), le chawari (Caryocar spp.), le goupi (Goupia glabra) ou encore l’angélique (Dicorynia guianensis), dont la présence dans le paysage peut aussi être indicatrice d’anciennes occupations. Le mombin par exemple, qui donne des fruits comestibles abondants, est aujourd’hui rare aux Nouragues, mais c’est une espèce que l’on trouve actuellement souvent près des villages dans l’intérieur guyanais. Le chawari est également un grand arbre aux fruits comestibles appréciés par les populations amérindiennes.

Les charbons d’espèces adaptées au soleil, pionnières longévives, comme le goupi ou l’angélique, peuvent quant à eux signer des occupations sur le long terme ou des successions d’occupations. Les charbons d’espèces utiles peuvent ainsi être des reliquats d’arbres favorisés par les anciennes populations.

Si l’étude des charbons nous apporte beaucoup d’informations et permet de formuler des hypothèses, elle ne permet pas à elle seule de répondre à toutes les questions. Nous ignorons par exemple pourquoi les lianes ont envahi certains sites après leur abandon.

Sous les bambous le village ?

Les cambrouses, ces formations très spéciales, existent aussi dans tout le bassin amazonien, sous d’autres noms et parfois sur de très grandes superficies. Ces petites enclaves dominées par une ou deux espèces de pseudobambous (Guadua macrostachya et Lasiacis ligulata) au milieu de la forêt tropicale sont des objets écologiques très singuliers qui contrastent avec la complexité des écosystèmes alentour, d’une très grande diversité spécifique et structurale.

L’origine des cambrouses de Guyane semble être liée à des perturbations anciennes telles que des effondrements de flancs de collines ou bien des activités humaines. En effet, celles qui se développent sur les pentes semblent d’origine naturelle par contre, celles en sommet ou au bord des fleuves sont très souvent associées à des artefacts précolombiens ou plus récemment à d’anciens camps d’orpailleurs. Cependant, la façon dont les bambous se dispersent et s’installent puis leur dynamique au cours du temps restent encore très mystérieuses. En effet, ces formations semblent bloquer toute régénération d’espèces forestière et rester stables en termes de superficie pendant plusieurs décennies. Cette stabilité est surprenante en écologie et c’est pour cela que nous y sommes intéressés. Seulement, si ces cambrouses sont si peu connues c’est parce qu’elles sont difficiles à étudier. En effet, leur composition herbacée laisse peu de traces de leur dynamique passée. Il n’y a pas de charbons ou de cernes pour connaître leur âge comme pour les arbres et leur homogénéité n’offre aucun indice de succession écologique.

Par contre, ces bambous produisent, dans certaines de leurs cellules, de petites particules de silices qui ont des formes spécifiques et qui sont très résistantes : les phytolithes (du grec phyto = plante et litho = pierre). En mourant, les plantes vont se décomposer sur le sol et les phytolithes vont y être intégrés et conservés. Il nous fallait donc voir si ces cambrouses avaient évolué au cours du temps : quelle végétation était là avant que les bambous prennent la place, depuis quand, et est-ce qu’elles progressent sur la forêt ou l’inverse ?

Sur plusieurs transects (des lignes droites tracées depuis la forêt vers le centre de plusieurs cambrouses) nous avons prélevé des profils de sol avec une tarière. Les phytolithes collectés à différentes profondeurs ont été associés à des datations au radiocarbone pour permettre d’apprécier l’âge, croissant, des couches de sol en profondeur.

Les premiers résultats, assez complexes (mais nous n’en attendions pas moins de ces cambrouses), nous ont révélé que certaines d’entre elles sont plutôt en accroissement sur la forêt. Les datations à 40 cm de profondeur sous la cambrouse, quand elles sont plus jeunes que sous forêt, confirment un remaniement récent du sol (quelques centaines d’années) suite à un glissement de terrain. Pour l’instant nous n’avons identifié qu’une seule cambrouse liée à une activité humaine vieille de plusieurs centaines d’années, mais avec peu de bambous et surtout des lianes. Mais il en existe des centaines et nous n’en avons étudié que quelques-unes.

Et la forêt dans tout ça ?

L’autre façon d’appréhender l’histoire de la forêt est de regarder en l’air. Si cela peut sembler étrange quand on parle d’archéologie, la forêt apporte, à qui sait la lire, son lot d’informations. La structure, tout d’abord, est un indice utile : outre les cambrouses, les forêts de lianes sont de bons indicateurs d’une végétation perturbée, ou la régénération forestière ne s’est pas passée de façon habituelle.

Ces structures encore mal comprises sont souvent associées à des vestiges précolombiens, mais c’est loin d’être systématique, comme pour les cambrouses.

Les espèces présentes sont également de bons indices pour appréhender l’histoire de la forêt. Ainsi certaines espèces dont les fruits sont comestibles peuvent résulter de la concentration locale de leurs graines suite à la consommation humaine. C’est probablement le cas de certains palmiers, tels le comou et le pataua (Oenocarpus spp.), des chawari évoqués plus haut ou des courbarils (Hymenaea courbaril) notamment. Mais au-delà de ces espèces alimentaires “ emblématiques ”, pour ainsi dire, nos travaux ont également montré que des espèces comestibles plus rares, comme celles appartenant à la famille des Myrtaceae, sont également favorisées. A contrario, les espèces longilignes dont l’écorce se retire facilement de la famille des Annonaceae, très utilisées dans toutes les constructions amérindiennes amazoniennes, tendent à disparaitre à proximité des sites occupés, témoignant d’une exploitation précolombienne de ces ressources utiles.

Et la “ petite” biodiversité est-elle influencée ?

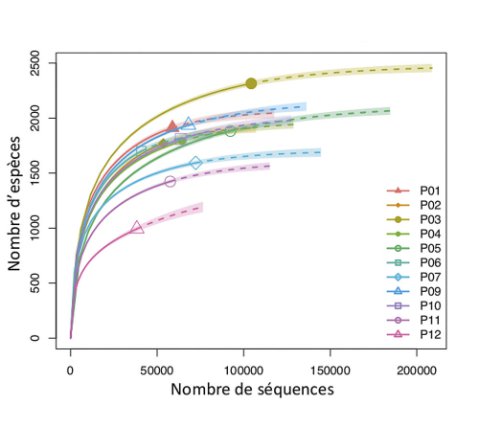

La présence de charbons, de tessons, d’espèces d’arbres “ utilisées ” est un indice en écologie historique, mais peut aussi influencer directement les communautés d’organismes actuels, et notamment les organismes du sol. Mycologues et géodrillologues ont donc déployé leurs outils pour étudier les caractéristiques biologiques des sols sur les sites à fossés et sur les sites de forêt moins anthropisée. Dans la mesure où une large partie des champignons est invisible à l’œil nu, la récolte de spécimens visibles a été complétée par la détection des champignons, mais aussi bactéries et vers de terre, par les traces d’ADN du sol. Comme ces communautés peuvent aussi être influencées par les espèces d’arbres en place ou le pH du sol, l’échantillonnage a toujours porté sur des placettes d’1 ha, où le sol et la végétation étaient caractérisés. Par ailleurs, les spécimens de vers de terre ont été particulièrement recherchés, car certaines espèces seraient associées aux charbons, et sont considérées comme des espèces typiques des terras pretas, comme Pontoscolex corethrurus.

Le séquençage des communautés du sol a révélé une diversité importante de champignons, avec jusque 2235 “ espèces ” (groupes de séquences similaires) à l’hectare, et une diversité maximale sur la montagne couronnée. Une large partie de la diversité est restée inconnue, et seuls 16 % des “ espèces ” ont pu être identifiées. Dans l’ensemble, tant les sites à fossés que les parcelles de forêt peu anthropisée hébergeaient une fonge diverse et variable. De même, la diversité des communautés de vers de terre s’est révélée similaire sur les sites à fossés et en dehors. L’absence de différence est un résultat marquant, dans un contexte où l’impact des activités humaines est souvent vu comme négatif. Ce résultat peut être lié à la rapide cicatrisation de la forêt, et des communautés du sol, et invite à décortiquer plus finement les réponses des espèces au sein des communautés.

En effet, à l’instar des analyses sur la végétation, la recherche d’indices a permis de révéler des espèces propres aux sites à fossés, dites “ indicatrices ”. Certaines espèces de champignons symbiotiques des racines, et une espèce d’Auricularia (les “ zoreilles ” parfois consommées en Guyane) n’ont été retrouvées que sur les sites à fossés. La Chanterelle de Guyane était visible, mais son ADN a été retrouvé sur d’autres sites, ce qui l’exclut des espèces indicatrices. Par ailleurs, les espèces d’Auricularia sont assez fréquentes en Guyane au moins sur la côte. Parmi les vers de terre, 7 espèces non décrites et Martiodrilus tenkatei ont été observées uniquement sur les sites à fossés, tandis que Pontoscolex corethrurus était présent en dehors des sites à fossés. La comparaison de ces communautés avec d’autres sites à fossés, possiblement plus distants, reste à réaliser, pour comprendre comment des espèces uniquement associées aux sites à fossés peuvent persister de façon isolée dans la matrice forestière. Leur distribution invite notamment à questionner le rôle des déplacements humains et des transformations paysagères pour l’écologie d’espèces aux capacités de dispersion limitées, telles que les vers de terre ou certains champignons.

L’étude des communautés du sol a donc révélé quelques surprises : de nouvelles espèces potentiellement indicatrices, une diversité et une variabilité importante sur les sites à fossés. D’autres analyses sont en cours pour aller plus loin, et notamment dissocier les effets de la végétation, de la structure du sol, et potentiellement intégrer la connaissance fine des sites acquis dans ce projet.

Bien d’autres aspects de l’étude des paysages amazoniens et de leurs occupations passées ont été étudiés durant ce projet, mais la place nous manque ici pour tout raconter. L’un des aspects les plus intéressants a néanmoins été humain : il nous a fallu apprendre des autres, qu’ils soient scientifiques venus d’autres disciplines ou collaborateurs amérindiens, pour intégrer la multiplicité des approches dans nos réalités de chercheurs, et changer un peu la perception de cette forêt définitivement pas vierge…

Texte de Stéphanie Bodin, Laurent Brémont, Mickael Mestre, François Lévêque, Mélanie Roy, Jean-François Molino, Guillaume Odonne et toute l’équipe LongTIme !

Photos G. Odonne

Illustration Laure Garancher

Français

Français English

English  Português

Português

Pas de réaction

Pas de réaction Commentaire fermé

Commentaire fermé

L’arbre:qui cache la forêt

L’arbre:qui cache la forêt

LongTIme :remonte le temps

LongTIme :remonte le temps

POLLUTION : Où se cache le mercure ?

POLLUTION : Où se cache le mercure ?

Mégafaune : Voyage dans les mondes perdus des Guyanes

Mégafaune : Voyage dans les mondes perdus des Guyanes