Du Jari à l’Oyapock, la région des Tumuc Humac au Brésil représente la plus grande surface de forêt protégée du Brésil, avec les 3.846.429 hectares de forêt inhabitée du parc national des montagnes Tumuc Humac. Focus sur l’histoire de cette région quasi inaccessible et sur l’avenir d’une aire protégée en devenir.

Bien que le toponyme Tumuc Humac – ou Tumucumaque en portugais – soit manifestement impropre, il a fait école au Brésil comme en Guyane et sert désormais à désigner la région au relief plus prononcé qui s’étend au nord du Brésil, marquant la ligne de partage des eaux entre le bassin de l’Amazone, au sud, et les bassins des fleuves côtiers comme le Maroni ou l’Oyapock, au nord. En Amapá, on applique plus particulièrement cette dénomination à un ensemble géographique important, comprenant les cours supérieurs de l’Oyapock et du Jari, ainsi que toutes les régions drainées par leurs affluents, auquel on ajoute également le bassin de la rivière Amapari.

Si cet ensemble est à vrai dire assez hétérogène, il possède néanmoins quelques traits communs qui justifient de l’envisager comme une région cohérente. En premier lieu, il s’agit de zones d’accès difficile. Le Jari est en effet hérissé de grands sauts et de rapides, et l’Oyapock est aussi difficile à remonter. Les conquérants portugais ou français ont ainsi buté très longtemps sur ces obstacles, qu’ils n’ont jamais vraiment franchis.

En second lieu, et ceci découle du premier élément, la région des Tumuc Humac au Brésil a longtemps été un “ pays indien” relativement peu touché par les dynamiques coloniales. Enfin, et cette constatation découle encore des deux premières, l’ensemble a été classé depuis 2002 parc national par le gouvernement fédéral brésilien, au vu à la fois de son environnement très riche, mais aussi de son vide démographique.

Comment est-on passé d’un pays amérindien à une zone déserte et quelles sont les missions et les perspectives du parc “ Montagnes de Tumucumaque ” ? Telles sont les questions que nous aborderons dans cet article.

Une histoire principalement amérindienne jusqu’au XIXe siècle

On sait peu de choses sur la région des Tumuc Humac avant le XVIIe siècle. Elle est sans doute occupée par des groupes amérindiens appartenant aux groupes linguistiques Arawak (présents depuis longtemps), Caribe et Tupi (qui pénètrent dans la région sans doute autour du XVIe siècle). Des chemins de troc existent entre les différents groupes, ainsi que des antagonismes marqués.

Deux mouvements migratoires interviennent durant les XVIIe et XVIIIe siècles et impriment fortement leur marque. En premier lieu, les Wayana, qui sont probablement présents depuis plus d’un siècle dans le bassin du Jari, se déplacent vers le nord et commencent à occuper la ligne de partage des eaux. Ils y trouvent des groupes Tupi comme les Piriu ou les Norak, qu’ils finissent par incorporer (les Wayana de cette époque sont eux-mêmes le résultat de la fusion de plusieurs groupes ethniques, notamment les Opagwana ou les Kukuyana). Au total, c’est un bloc ethnique relativement homogène qui se dessine au nord-ouest de la région, puisque les Wayana dominent le Haut-Jari et également le versant nord des Tumuc-Humac.

Plus au sud, ce sont les Wayãpi qui apparaissent. Ceux-ci proviennent sans doute de la région du Xingu, au sud de l’Amazone. Ils auraient migré de plusieurs centaines de kilomètres vers le nord avant d’atteindre la vallée du Jari, qu’ils remontent progressivement en pénétrant également les affluents de rive gauche comme le Cuc et l’Inipuku. La montée des Wayãpi est agressive. Ils délogent et détruisent (ou absorbent) les groupes amérindiens qui occupaient ces régions, comme les Kusari, qui occupaient les sources de la rivière Iratapuru. Ils s’étendent rapidement jusqu’à l’Oyapock où ils absorbent les Piriu.

Wayana et Wayãpi s’affrontent durant une partie du XVIIIe siècle pour le contrôle du Jari, avant que la situation ne se stabilise avec le partage du fleuve entre les deux ethnies : Wayana au nord, Wayãpi au sud.

À partir du XIXe siècle, des routes de commerce se mettent en place permettant d’amener les marchandises industrialisées (tissus, couteaux, fusils) vers l’intérieur des Tumuc Humac, et d’en exporter des produits spécifiques (artisanats, chiens de chasse, produits de la forêt). Deux parcours principaux existent. Le premier franchit les Tumuc Humac à l’ouest, reliant le haut de la rivière Itany au cours supérieur de la rivière Mapaoni. Le second, à l’est, remonte l’Oyapock et franchit la ligne de partage des eaux en direction des premiers affluents de la rivière Cuc. Le premier est principalement emprunté par les Wayana, qui descendent ensuite le Jari pour commercer avec les Wayãpi. Le second est tenu par les Wayãpi de l’Oyapock, qui entretiennent des relations avec ceux installés dans la région du Cuc.

Les explorations françaises

Bien que très isolée, la région a attiré la curiosité des puissances coloniales, en particulier de la France, qui souhaitait en sonder les richesses potentielles. Dans la foulée des explorations de l’intérieur de la Guyane et de l’Oyapock, le sergent La Haye franchit en 1728 la ligne de partage des eaux et descend loin sur le Jari. Il est cependant rebuté par tous les rapides qu’il rencontre et rebrousse finalement chemin. Son rapport montre que la région était faiblement peuplée à l’époque (mais il rencontre tout de même plusieurs villages) et que les richesses rencontrées sont peu nombreuses. Il localise cependant une forêt de cacaoyers sauvages juste au sud de la ligne de partage des eaux, qui incitera plusieurs tentatives d’exploitation, le cacao étant à l’époque un produit très coté.

Au XIXe siècle, les regards se tournent vers l’ouest de la région. En 1827, la société de géographie de Paris propose un prix pour la découverte des sources du Maroni et des ethnies qui peuplent cette région. Plusieurs expéditions sont lancées par Adam de Bauve (1830, 1832, 1834) et le pharmacien Leprieur. Si ceux-ci ne parviennent pas au Maroni, ils parcourent plusieurs fois le passage Oyapock-Jari par le Cuc, et Adam de Bauve réalise la première traversée puisqu’il descend le Jari jusqu’à son embouchure.

Le passage du Maroni garde cependant son mystère, en particulier parce que le cours moyen du Maroni est infranchissable à cause de l’opposition des Boni et des Djuka. À partir de 1860 et de la signature d’un traité de paix avec ces derniers (qui permet également le début des études pour la détermination de la frontière avec le Suriname), la situation se dégage. Jules Crevaux en profite et réalise en 1979-80 une grande traversée durant laquelle il utilise le passage Itany-Mapaoni. Ensuite, modifiant ses plans, il descend finalement le Jari jusqu’à son embouchure au lieu d’emprunter le passage Cuc-Oyapock. Il effectuera par la suite un second voyage par cette voie, avant de relier le Jari au Paru par voie terrestre.

Dix ans plus tard, Henri Coudreau réalise la traversée que Crevaux se proposait de faire en 1879, mais en sens inverse : il passe la ligne de partage des eaux à l’est par le passage Oyapock-Cuc puis remonte le Jari et retourne en Guyane française par le passage Mapaoni-Itany.

Les explorations de Crevaux et de Coudreau dévoilent, notamment par la production de cartes, une grande partie de la configuration de la région des Tumuc-Humac côté brésilien. Cela étant, en dehors des rivières qu’ils ont effectivement parcourues (Oyapock, Cuc, Jari ou Mapaoni), leurs informations sont peu précises. Par ailleurs il faut noter que leurs explorations, comme celles de leurs prédécesseurs, étaient étroitement dépendantes du soutien logistique apporté par les villages amérindiens qu’ils visitaient et dans lesquels ils se ravitaillaient.

D’une exploration allemande à la fixation de la frontière

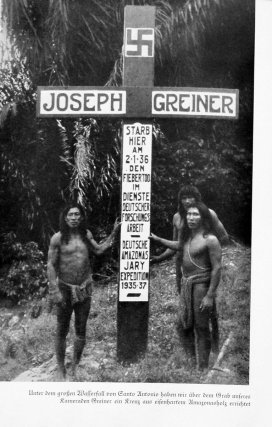

Jusqu’aux années 1930, l’essentiel des informations dont on disposait sur la région des TumucHumac se résumait à ces deux sources. À cette époque, deux expéditions importantes sont venues ajouter de nouveaux éléments. La première est celle de l’Allemand Otto Schulz Kampfhenckel. Aventurier, désireux de réaliser le contact avec des Amérindiens isolés, celui-ci s’intéresse à la région du Jari sur les conseils de Curt Nimuendaju, un important anthropologue brésilien d’origine prussienne. Il cherche à y localiser les Wayãpi, qui sont à cette époque retournés à un isolement presque total. Schulz Kampfhenckel monte donc une expédition géographique et naturaliste de longue haleine (de 1935 à 1937) durant laquelle il explore le cours moyen du Jari et pénètre ensuite dans la rivière Cuc, où il établit un contact avec un groupe Wayãpi. Il tirera de cette expérience un livre (“ Les énigmes de la forêt ”) et un film documentaire sortis en 1938.

Juste après lui, en 1937, la commission brésilienne de démarcation des limites remontera le Jari afin de finir la détermination de la frontière avec le Suriname. Le point final de cette frontière étant une trijonction Brésil/Suriname/Guyane française, cette commission brésilienne rencontre au centre des Tumuc Humac ses homologues française et hollandaise, et fixe le point de trijonction sur la colline Koulimapopan. Par la suite, entre 1957 et 1962, des expéditions menées par l’IGN permettront de préciser le reste du tracé de la frontière entre Brésil et Guyane française et d’installer les fameuses 7 bornes qui la marquent encore aujourd’hui.

Une région disputée entre orpaillage et conservation de la nature

Côté brésilien, la région des Tumuc Humac voit d’importants changements dans les années 1960-70. Un front d’exploitation des ressources naturelles se développe, basé en premier lieu sur la chasse des peaux d’animaux (qui sont nombreux dans cette région peu peuplée), puis de plus en plus sur l’exploitation des ressources minières, en particulier de l’or alluvial. Dans les années 70, de nombreuses pistes clandestines sont ouvertes et des milliers d’hommes travaillent dans les placers.

Ce front a des conséquences importantes sur les villages amérindiens. Ceux-ci sont menacés par les chasseurs et les orpailleurs, mais ils sont aussi plus sournoisement attaqués par les maladies véhiculées par les nouveaux venus et auxquelles les Amérindiens sont particulièrement sensibles (grippe, rougeole, etc.). Plusieurs villages sont décimés et l’absence de point d’assistance entraîne une sorte d’évacuation de la région par les ethnies qui la peuplaient : les Wayana migrent vers le Haut-Maroni (tant du côté surinamais que du côté français), alors que les Wayãpi s’écartent en direction de l’Oyapock ou vers le bassin de l’Araguari. Après 1970 plus aucun village permanent ne subsiste dans le piémont sud des Tumuc Humac.

Celui-ci est donc abandonné à son sort jusqu’au début des années 2000. Le front d’orpaillage y demeure, mais il n’est pas très intense en raison des difficultés d’accès, qui rendent les placers moins rentables. En 2002, le gouvernement fédéral décide d’y implanter un parc national, afin de se présenter sous un jour favorable lors du sommet mondial sur l’environnement Rio+10, tenu à Johannesburg. La zone s’y prête admirablement : il s’agit d’une région riche sur le plan écologique et sur le plan du paysage (du fait du relief des Tumuc Humac, notamment) ; il s’agit d’une zone déserte, ce qui assure qu’il n’y aura pas de contestation qui pourrait ralentir ou entraver le processus de classement ; enfin, le gouvernement fédéral est déjà propriétaire des terres, par le biais de l’Institut de colonisation agraire (INCRA). Or ce dernier vient d’être épinglé pour la contribution de ses projets à la déforestation en Amazonie. Il offre donc de donner la zone au ministère de l’environnement en compensation de ces dommages passés.

Si le parc est créé en 2002, la mise en place de son infrastructure est lente. Le plan de gestion de la zone a été approuvé en 2010, et désormais c’est sa mise en place qui représente le défi le plus important, surtout lorsque l’on sait que c’est une équipe de moins de cinq personnes qui en est responsable et qui doit gérer ses 3, 9 millions d’hectares de superficie, dont la plupart sont inaccessibles. Malgré ces difficultés, un plan de suivi de la biodiversité est en train d’être mis en place. Par ailleurs, le parc est aujourd’hui inséré dans un ensemble d’aires protégées reconnu par le ministère de l’environnement sous le nom de “ mosaïque de l’Amazonie orientale ”. Énorme, cette vaste région comprend des territoires amérindiens et des aires protégées de différents types. Elle permet de coordonner les actions et d’atteindre un poids politique plus important en unissant des éléments autrefois disjoints (Amérindiens de différents ethnies, équipes gestionnaires des unités de conservation, etc.).

Depuis l’an dernier, également, l’ambition de l’équipe de gestion est de concrétiser le “ rôle social ” que la loi brésilienne impose aux parcs nationaux en mettant en place des possibilités de visites touristiques. En fonction des difficultés d’accès, c’est principalement le versant de l’Oyapock qui est visé, d’abord à proximité de la ville d’Oiapoque puis ensuite au niveau de Vila Brasil, où l’enjeu est de fournir une alternative à l’orpaillage pour la population locale. Selon les mots de Christoph Jaster, directeur du PNMT : « lorsque ces activités fonctionneront vraiment, elles pourront contribuer significativement à l’acceptation du parc et apporter des bénéfices à la région sur le plan économique. »

Interview Christoph Jaster,

directeur du Parc national des montagnes tumuc Humac.

Quel est le degré de contrôle du PNMT sur son énorme territoire ? Comment se passe la coopération avec les autres organismes fédéraux ?

Le contrôle est forcément déficient du fait du très petit nombre de fonctionnaires et de l’immensité de la zone, mais aussi à cause de certains aspects bureaucratiques. Heureusement, le PNMT n’est pas l’objet d’une pression massive. Les transgressions sont ponctuelles et leur impact est relativement moyen – cela ne signifie pas que nous ne ferons pas le maximum pour les empêcher. Le fait d’être en zone frontière fait que nous pouvons compter sur un appui important des forces armées, ce qui permet de se répartir le poids du contrôle. La coopération avec les autres organismes fédéraux n’est pas formalisée (chacun fait ce que la loi lui impose de faire), sauf avec l’armée qui joue un rôle dans la gestion du PNMT, comme l’indique le décret de création du parc.

Comment voyez-vous la mosaïque d’aires protégées autour du parc ? Peut-on envisager une gestion binationale PAG/PNMT ?

La mosaïque d’aires protégées de l’Amazonie orientale est importante, car elle a un poids politique fort qu’aucun de ses composants n’aurait à lui tout seul. Le capital symbolique des Amérindiens, en particulier, est très fort. C’est donc un outil important pour nous.

Quant à la coopération avec le PAG, nous pouvons sans doute songer à une gestion de problèmes communs, comme les rejets de déchets de Camopi et Vila Brasil dans le fleuve Oyapock. En revanche il faut être très clair, le Brésil est très à cheval sur la question de sa souveraineté et n’envisagera aucun transfert de compétence en dehors des accords de coopération déjà signés (notamment celui sur la lutte contre l’orpaillage). Un autre obstacle sérieux à la coopération est la faiblesse numérique de l’équipe du PNMT. Nous ne parvenons pas à remplir toutes nos tâches, alors comment monter des actions communes avec le PAG ?

Comment voyez-vous la question de la Vila Brasil ? Son maintien n’est-il pas un appui à l’orpaillage en Guyane française ?

Il y a deux choses à différencier : Vila Brasil et Ilha Bela. La première existait avant la création du parc et son activité principale est (ou devra être) le commerce avec Camopi, ce qui est une activité légitime. Pour cette raison, sa présence est acceptée, et nous avons pris des mesures pour qu’elle ne croisse pas au-delà de ce qu’elle est. Ilha Bela, en revanche, est uniquement une base arrière des orpailleurs et elle doit être éradiquée, ce que nous tentons de faire avec les forces armées.

Pour que notre vision de Vila Brasil se concrétise, nous fondons beaucoup d’espoirs sur le développement du tourisme, qui apportera des emplois de pilotes, restaurateurs, guides, etc. Si nous réussissons à mettre en place une offre de visite du parc dans cette région, je pense que nous pourrons améliorer la situation. Par ailleurs, il faut noter que l’armée y a établi une base, qui sera consolidée sous peu sous la forme d’un peloton de frontière. Avec une présence permanente, le contrôle des activités illégales sera plus efficace .

Texte de François-Michel Le Tourneau, Directeur de recherche au CNRS, UMR 7227 Centre de recherche et de documentation des Amériques

Photos de Zig Koch, J-F le Tourneau, Christoph Jaster.

Français

Français English

English  Português

Português

Télécharger l'article en PDF est réservé aux abonnés Web !

Télécharger l'article en PDF est réservé aux abonnés Web !

1 votes.

1 votes. Pas de réaction

Pas de réaction Commentaire fermé

Commentaire fermé

Voyage au Suriname : à la recherche de Kassi-Kassima, l’esprit oublié des Tumuc-Humac

Voyage au Suriname : à la recherche de Kassi-Kassima, l’esprit oublié des Tumuc-Humac

Taperebá, Brésil-Amapá : Un village au coeur du Parc national de Cabo Orange

Taperebá, Brésil-Amapá : Un village au coeur du Parc national de Cabo Orange

Parc national de la Visite : Les dernières forêts d’Haïti

Parc national de la Visite : Les dernières forêts d’Haïti