En 1870, la canonnière Sainte-Marie est envoyée en mission par le gouverneur de Guyane sur le fleuve Approuague. De la réussite de cette expédition dépend l’avenir de la colonie pénitentiaire du Maroni.

En créant la colonie pénitentiaire du Maroni en 1857, le gouverneur de Guyane sait qu’il joue sa dernière carte. Depuis l’arrivée des premiers bagnards cinq ans auparavant, la plupart des camps construits sur la « terre ferme » ont été abandonnés, où sont en passe de l’être. Plusieurs milliers de condamnés sont déjà morts. Sur le modèle fantasmé du bagne australien, l’espoir de l’administration pénitentiaire est désormais de transformer les condamnés du Maroni en parfaits exploitants agricoles.

Du sucre pour les Américains, du tafia pour les bagnards

L’administration pénitentiaire accorde des terrains aux forçats en cours de peine s’étant rendus « dignes d’indulgence » à ses yeux. En contrepartie d’une case, assortie des vivres et de l’habillement pour les deux premières années, les concessionnaires s’engagent à mettre en culture deux hectares de terre.

Les concessionnaires cultivent d’abord des vivres mais l’administration n’y trouve pas son compte. Il est donc décidé que tout le monde plante de la canne à sucre. Pour le directeur du service pénitentiaire, le sucre est la seule denrée sûre, « trouvant toujours son écoulement sur place et pouvant fournir un fret aux goélettes américaines que les exploitations aurifères attiraient dans la colonie. » L’administration compte aussi économiser la bagatelle de 60 000 francs par an, en produisant suffisamment de tafia pour remplacer le vin rouge qui figure alors dans les rations des condamnés – l’alcool est considéré comme « salutaire et réconfortant » pour ces derniers.

L’usine du bagne

« Le coton et le café ont été essayés et n’ont pas réussi ; il ne restait donc que la canne à sucre à planter et l’administration pénitentiaire n’a pas eu la liberté de choisir, il lui a fallu mettre les concessionnaires du Maroni en position de planter de la canne, de là, la nécessité d’une usine. » Usine St-Maurice, Rapport trimestriel au gouverneur, 1 octobre 1873.

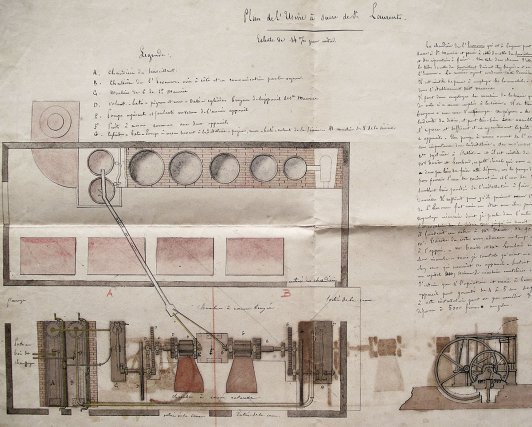

L’usine à sucre et à tafia du bagne est installée à Saint-Maurice, l’un des camps dépendant de Saint-Laurent du Maroni, en 1867. Saint-Maurice n’est pas la première expérience de l’administration dans l’industrie sucrière. Une distillerie fonctionne en effet au bagne de Saint-Georges de l’Oyapock, entre 1856 et 1864. Avant son abandon, elle produit plus de 4000 litres de tafia par mois et fournit déjà les pénitenciers de l’Est guyanais. Saint-Maurice récupère la plus grande partie du matériel de Saint-Georges, dont une machine à vapeur provenant d’une ancienne habitation de la rivière Comté. L’usine du Maroni est cependant inaugurée prématurément.

La période est tout d’abord marquée par une très forte mortalité dans la région de Saint- Laurent : « L’été de 1867 devint fatal aux concessionnaires, témoigne le jésuite Paul Mury : « ils s’étaient livrés à la culture de la canne à sucre avec une activité fiévreuse [...].Ce travail excessif [...] amena des fièvres pernicieuses qui devinrent une véritable épidémie. On ne rencontrait plus sur les chemins que des figures hâves et décharnées ; l’hôpital compta bientôt 250 malades, et les défrichements durent cesser, faute de bras valides ». Les bagnards terminent cependant leur part du contrat, au contraire de l’administration. Le lieutenant Moritz va le déplorer : « Quand à la canne, elle poussa à merveille, mais au moment de la récolter, le moulin n’était pas encore arrivé de France, il fallut l’arracher !… Ce fut un véritable désastre pour les concessionnaires ; le découragement se mit parmi eux et pendant longtemps la petite colonie se ressentit de cet échec. »

En avril 1868, la machine de Saint-Georges n’est toujours pas remontée et le directeur de l’administration pénitentiaire Godebert s’impatiente : « Je pense qu’il serait temps de se préoccuper de la rédaction d’un croquis pour le montage de la machine aussitôt que le bâtiment sera couvert », écrit-il au gouverneur. Le surveillant Dunibau lui répond alors qu’il n’a jamais existé de plan pour cette machine. L’usine est enfin opérationnelle en janvier 1869. Pour sa première année de fonctionnement, la distillerie de Saint-Maurice produit 36 200 litres de tafia à 22°.

Dans les années suivantes, tout est fait pour encourager les concessionnaires. En 1869, le ministère des colonies fait ainsi distribuer « à titre d’essai » de l’engrais artificiel du pharmacien Georges Ville. Le service pénitentiaire achète 10 francs le stère de cannes (600 kg) aux bagnards, presque le triple du tarif offert par l’industrie privée. Selon le député Haussonville, « ce système de subvention déguisée était préférable à des secours directs qui habitueraient trop les concessionnaires à compter sur d’autres ressources que sur celle de leur travail. » En 1870, 120 hectares de cannes sont exploités, ce qui nécessite l’achat d’une seconde machine à vapeur.

Eck versus Borde

La Maison Cail de Paris envoie un devis pour une machine à vapeur de 16 chevaux et son moulin broyeur, pouvant opérer 100 000 kilogrammes de cannes en 24 heures. Au vu du prix, 52 000 francs, le gouverneur justifie facilement son refus : « Cette dépense, écrit-il, nous parait hors de proportion avec les résultats que le gouvernement de la Guyane a en vue. [...] Les appareils demandés [...] suffiraient pour plus de 400 hectares, c’est à dire pour beaucoup plus qu’il n’y aura d’ici très longtemps, en culture à la Guyane. »

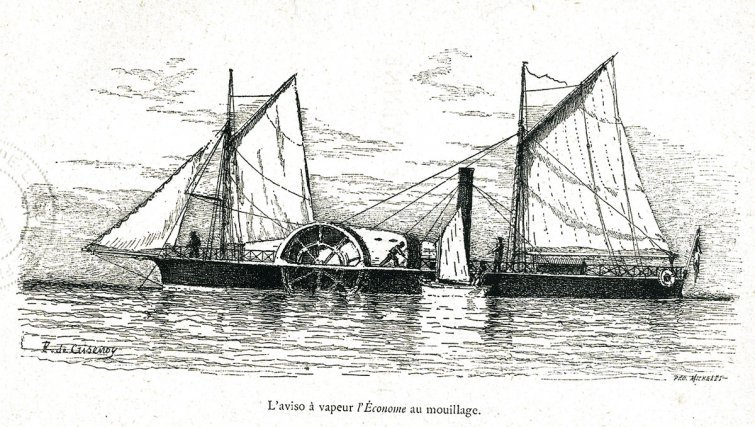

L’enseigne de vaisseau Borde, attaché au service pénitentiaire, propose alors un moulin à canne composé d’une chaudière recyclée du navire aviso l’Econome et d’une machine provenant d’une scierie. Borde promet cinq ans sans réparations et estime la dépense à 9750 francs. L’affaire est entendue quand un autre officier, le lieutenant Eck, suggère l’achat d’un moulin à canne complet provenant de l’habitation sucrière La Jamaïque, située sur le fleuve Approuague. Cet ensemble, construit par la société Fawcett de Liverpool, est composé de deux chaudières tubulaires et d’une machine de Watt à balancier « de la force de 8 chevaux vapeur. » Après de nombreuses discussions enflammées, la commission de l’usine donne sa préférence au projet de Eck, estimé par lui à 6750 francs et deux mois d’installation.

Un accord est signé le 17 juin 1870 entre les autorités coloniales et la Société Isnard frères, propriétaire de l’habitation, sous réserve d’une inspection préalable des machines in situ.

Les machines de La Jamaïque

« La rivière d’Approuague [...] a été le siège de l’industrie sucrière à la Guyane. De nombreuses cheminées s’élèvent encore, des machines à vapeur dévorées par la rouille et en grande partie incomplètes dorment sous des hangars presque sans toiture. » A. Carpentier, Revue coloniale, 1856.

La canonnière Sainte-Marie arrive sur l’habitation La Jamaïque le 22 juin 1870. La commission choisie par le gouverneur, composée du capitaine Dupuy, directeur du génie, des officiers Eck et Borde et du mécanicien Marisse, se met immédiatement à la tâche. La machine à vapeur n’a pas fonctionné depuis une année constate Dupuy : « Une partie de l’appareil est recouverte d’une couche de coaltar, d’autres parties sur lesquelles cette matière n’a pas été étendue commencent à s’oxyder, l’huile des articulations est complètement desséchée ». L’inspection se poursuit cependant jusqu’à la nuit : « On chauffe, mais ce n’est que vers 6 heures du soir que la pression de la vapeur est suffisante pour pouvoir mettre la machine en mouvement ; celle-ci marche pendant quelques temps quoique la pompe à air ne fonctionne pas. »

La machine arrêté pour la nuit est remise en mouvement au matin : « On ne peut constater la tension de la vapeur dans la chaudière, souligne Dupuy, parce qu’elle est dépourvue de manomètre, mais on estime qu’elle est de deux atmosphères ; avec cette force, on écrase des morceaux de bambou, comme des cannes à sucre. » Le lieutenant Eck s’enquière de la cassure observée un an auparavant dans la chaudière et qui avait causé un incident en 1866. La commission constate cependant que les réparations ont été bien effectuées tout en soulignant « la gravité des accidents de ce genre. » Au bout de deux jours, la commission conclut à l’unanimité que la machine peut être remontée à Saint-Maurice « et y rendre de bons services. »

Tandis que la canonnière reprend la direction de Cayenne, Eck est laissé sur place avec huit jours de vivres, pour commencer le démontage. Sur ordre du gouverneur, la commission s’arrête sur le chemin du retour à l’habitation Senelle, non loin de l’embouchure de la rivière Courouaï, afin d’inspecter une machine de la même force que celle de La Jamaïque. Le rapport du capitaine Dupuy au gouverneur est sans appel : « La canonnière a du attendre la haute mer pour pénétrer dans la Courouaïe, afin que l’embarcation pût arriver par le canal jusqu’à cette habitation. Nous avons retardé inutilement d’un jour notre rentrée à Cayenne, pour aller examiner des débris qui sont exposés à toutes les intempéries de l’air depuis longtemps. La commission a constaté que rien de ce qu’elle a vu ne peut être utilisé dans ce pays, non seulement comme machine, mais encore comme matière brute. »

De l’Approuague au Maroni

Tous les transports en Guyane française à cette époque s’effectuent par les fleuves et la mer. Pour ramener les machines de l’Approuague au fleuve Maroni, les autorités coloniales songent d’abord utiliser l’aviso à vapeur le Narval, mais le bâtiment de 160 chevaux a un tirant d’eau trop important. Il est donc éliminé au profit de la canonnière Sainte-Marie. Celle-ci doit remorquer l’Econome, un petit aviso à vapeur déchargé de ses chaudières, sur lequel seront déposées les machines de La Jamaïque. Une cinquantaine d’hommes est mobilisée pour cette expédition, comprenant des ouvriers mécaniciens, des matelots et une main-d’œuvre composée de quarante bagnards surveillés par un militaire. Le matériel assez conséquent comprend différents cordages pour le halage (caliornes), le levage (élingues) et le remorquage (aussières), des palans, de nombreux outils (coins, repoussoirs et autres clefs d’écrous) et six kilogrammes de suif et d’huile d’olive pour la machine.

Hommes et matériel embarquent sur l’Econome et rejoignent le lieutenant Eck sur le site de l’habitation. Le travail le plus difficile est de transporter les machines à bord de l’aviso. L’officier escompte dans un premier temps utiliser la charpente du hangar abritant les chaudières pour y installer des palans afin de les soulever. A peine commencent-ils que la charpente menace de s’effondrer. Les bagnards doivent alors détruire toute l’ancienne bâtisse entourant les chaudières. Eck pense ensuite amener l’Econome au plus près pour procéder à l’embarquement des énormes chaudières. Mais l’état des berges lui fait craindre d’endommager la coque du navire : « Il fallut renoncer à l’idée d’établir les bigues sur le bord de la rivière, écrit Eck dans son rapport, malgré les avantages que je devais en retirer ; les difficultés étaient insurmontables, il y aurait même une témérité de ma part de l’entreprendre avec les moyens que je possédais ; j’obviai à cela en faisant creuser le canal, presque complètement obstrué, sur une longueur suffisante pour faire entrer l’économe. »

Le bateau est finalement avancé dans le canal mais les piquets sont tous arrachés. C’est ensuite le moment de déplacer les chaudières : « Je les fis placer sur le charriot que j’avais apporté de Cayenne au moyen de deux crics dont l’un se brisa dès le commencement. » Les manœuvres se poursuivent cependant tant bien que mal. « Il fallut mettre sous le charriot qui s’enfonçait jusque par dessus les essieux, un traîneau et traîner ainsi à plus de 800 mètres de distance par des pluies torrentielles dans un terrain détrempé, toutes les pièces de machine et les quatre chaudières dont les deux plus grandes, avec les accessoires, ne pesaient pas moins de 8 tonneaux. »

Eck précise dans son rapport qu’il ne peut plus compter que sur 29 bagnards, les autres étant atteints de fièvres. Tout est cependant embarqué, le 4 juillet au matin, après 11 jours de travail. La canonnière n’est cependant pas arrivée et l’Econome part à sa rencontre en louvoyant avec la voilure de fortune installée à bord. La jonction avec la canonnière s’effectue à l’embouchure de l’Approuague. Il faudra plus de quatre mois pour installer la machine de la Jamaïque à l’usine Saint-Maurice, le double escompté par le lieutenant Eck.

Epilogue

Le 27 mars 1871, le gouverneur prescrit de faire fonctionner l’usine à sucre du Maroni « le samedi, le dimanche, les jours fériés et parfois la nuit, en raison du grand nombre de cannes à manipuler. » Ce qui devait arriver arriva ; une chaudière explose en juin 1871. Selon l’historienne D. Donet-Vincent, cet accident provoque alors plusieurs morts et blessés « ébouillantés par les jets de vapeur. » La première machine de Saint-Georges est remplacée par une plus petite de quatre chevaux avec moulin provenant de l’habitation Tigamy, une ancienne propriété sucrière proche de Cayenne. Cet achat de 2 000 francs n’est cependant pas une affaire. Le chef d’atelier Anselme Ménard se plaint désormais de devoir composer avec deux vieilles machines de près d’un demi-siècle. La machine de la Jamaïque, constate-t-il, est « à peine en état de fonctionner », quant à celle de la Tigamy : « Il est impossible d’obtenir une pression atmosphérique égale à sa force, la vapeur passant entre les parois du cylindre. » Paradoxalement, la production de cannes augmente considérablement. 12 000 stères de cannes passe au moulin en 1871, plus du triple des années précédentes.

Si la direction de Saint-Maurice reconnait les dangers et le problème posé par les réparations incessantes, elle déplore surtout que « suite aux accidents de machines, beaucoup de vieilles cannes n’aient pu être roulées en temps opportun. » Elle juge enfin que l’usine n’a pas assez d’argent pour investir dans du matériel neuf. Ménard réussit cependant à faire fonctionner les deux machines pendant une année, bricolant l’une avec des morceaux de l’autre. Le moulin de la Jamaïque, écrit-il, est ainsi monté de différentes pièces, certaines trop grande provoquant des frottements dans les engrenages. En septembre 1872, Ménard juge qu’il coûterait plus cher de réparer une nouvelle fois la machine Tigamy que d’en acheter une neuve. La direction abonde dans son sens. L’usine du Maroni ne tourne donc à cette époque qu’avec la machine de La Jamaïque pour laquelle des « chaudières de rechange » sont acheminées de Cayenne. Après une réparation importante en novembre 1872, Ménard, optimiste, déclare qu’elle peut encore durer quelques années tout en signalant que la nouvelle chaudière s’est brisée « d’une manière irréparable. »

En 1873, une machine de 12 chevaux provenant de la Maison Petau est installée avec son moulin et une chaudière « munie d’un manomètre Bourdon, d’un sifflet d’alarme et de tous les accessoires nécessaires ». La machine Tigamy est alors démontée, servant de réserve de pièces détachées pour la machine de la Jamaïque. L’histoire de cette dernière s’achève avec l’installation d’une seconde machine à vapeur Peteau en 1879. L’usine du bagne, quant à elle, continue de fonctionner jusqu’en 1948.

Texte de Dennis Lamaison

Français

Français English

English  Português

Português

Pas de réaction

Pas de réaction Commentaire fermé

Commentaire fermé

Les vestiges oubliés de l’Approuague : Trésor industriel

Les vestiges oubliés de l’Approuague : Trésor industriel

Entretien avec PAPA TAKI : Presque centenaire sur l’Approuague

Entretien avec PAPA TAKI : Presque centenaire sur l’Approuague

De Liverpool à Cayenne : Un siècle d’histoire par les machines à vapeur

De Liverpool à Cayenne : Un siècle d’histoire par les machines à vapeur