128 pages / 6,50€ (Hors coût de livraison)

Au sommaire (entre autres) :

Voyage en Pays Wayampi

Les Nouragues, Sentinelles des changements climatiques

Dossier chemin de fer

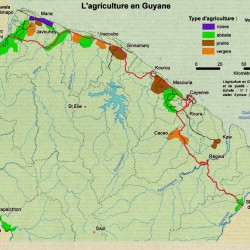

Dossier Agriculture :

- Alternatives agricoles

- Les Hmongs

Commander le numéro 7 dans notre boutique (paiement par CB)

128 pages / 6,50€ (Hors coût de livraison)

Au sommaire (entre autres) :

Voyage en Pays Wayampi

Les Nouragues, Sentinelles des changements climatiques

Dossier chemin de fer

Dossier Agriculture :

- Alternatives agricoles

- Les Hmongs

Commander le numéro 7 dans notre boutique (paiement par CB)

Edito de Gilles Boeuf, professeur à l’Université Pierre & Marie Curie, président du Muséum national d’Histoire naturelle

Il est bien clair que la biodiversité ne saurait être représentée dans sa totalité par le seul inventaire et la description des espèces vivantes peuplant un écosystème particulier. La biodiversité est beaucoup plus que cela, c’est tout l’ensemble des relations établies entre les divers êtres vivants, entre eux et avec leur environnement. La biodiversité en fait, et tout simplement, c’est le vivant dans toute sa complexité et sa diversité, c’est la fraction vivante de la Nature.

En estimant les vitesses d’évolution, en tentant de prédire les trajectoires possibles et en planifiant les mécanismes à l’avance, nous pourrions sans doute fortement réduire l’impact de l’humain sur les espèces et les écosystèmes et sérieusement améliorer les coûts économiques et sociaux de nos activités sur la nature. L’humain est devenu la plus puissante force évolutive de la planète. Il accélère très vite la réduction de cette biodiversité en raison de destruction des habitats et pollutions diverses, surexploitations (forêts, pêches…), disséminations anarchiques d’espèces vivantes, certaines se révélant ensuite invasives, et enfin d’action sur le climat.

Le rail fut en France certainement l’un des principaux moteurs de l’exploration naturaliste ! A compter de la seconde moitié du XIXe siècle, les “savants” et les “sociétés savantes” se développent et face à la diversité des mondes naturels, vivant et inerte, les niveaux des connaissances progressant à une vitesse exponentielle. Le train sera l’un des principaux modes d’accès à la nature : il suffit de retrouver les inventaires de l’époque, faunes et flores. Durant cette même période, dans les grandes villes françaises sont créés des Muséums régionaux d'histoire naturelle, et se développent des sorties naturalistes dans toutes les provinces.

L’agriculture a été l’un des modes de développement essentiel de l’humanité, depuis le néolithique et le premier réel “baby boom”, les premières expériences dans le ”triangle fertile” au Moyen-Orient, les premières domestications du chien, de la chèvre, des sangliers… vers 12 000 ans. La dualité développement agricole / maintien de la biodiversité est une question essentielle : alimenter 7 milliards d’humains, demain 9, sans augmenter les destructions d’habitats, sans gaspillage d’eau, sans substances toxiques, en augmentant les rendements (repenser à la biodiversité pour la productivité !), en ne laissant pas les “invasifs” s’installer…, voilà de superbes défis pour la recherche et l’agronomie !

La Guyane dans sa fantastique diversité, humaine et non humaine, doit participer à ce défi, trouver l’harmonie avec ses environnements pour un développement soutenable où il fera bon vivre.

Disponible en édition limitée.

Suppléments : le disque audio "Pepper & Broccoli Jazz Session" (compilation jazz de Guyane), une carte poster du Parc amazonien de Guyane et le documentaire DVD "L'espace au fil du Fleuve".

Prix : 9,50€

Commander le N°07 édition limitée dans notre boutique (paiement CB)

Disponible en édition limitée.

Suppléments : le disque audio "Pepper & Broccoli Jazz Session" (compilation jazz de Guyane), une carte poster du Parc amazonien de Guyane et le documentaire DVD "L'espace au fil du Fleuve".

Prix : 9,50€

Commander le N°07 édition limitée dans notre boutique (paiement CB)

Français

Français English

English  Português

Português