Sur les flancs de la montagne de Kaw, non loin du bourg de Roura, se situe les vestiges d’un village qui fait face à l’ancienne habitation «La Caroline». La fouille du site a permis à une jeune chercheuse nord-américaine de reconstituer le quotidien des personnes esclavisées dans la première moitié du XIXe siècle.

Marvin est pensif, ses yeux fixés sur le grand tamis au travers duquel il vient à peine de déverser un seau de terre. En à peine quelques minutes, après l’avoir secoué fermement avec l’aide d’un autre bénévole, quelques petites choses commencent à se distinguer visuellement, des couleurs, des formes, mais aussi par des sensations tactiles différentes entre ses doigts. En faisant passer la terre au travers de la grille, Marvin sent monter en lui des émotions intenses quand apparaissent de temps à autre, de grands clous rouillés, des petits morceaux de verre, des fragments de poterie. Plus rarement, sautant aux yeux, un bouton de chemise, blanc sur le fond marron de terre foncée, ou encore une minuscule perle de verre colorée. Lui, toujours si curieux depuis tout jeune, toujours une question sur les lèvres ou dans les yeux, soudainement se plaît à rester en silence, concentré sur sa tâche, en communion avec ces petites choses du quotidien, de leur quotidien.

Autour de lui, le vent souffle dans les grands arbres et lui rappelle qu’il se trouve près du fleuve Oyak, à quelques kilomètres à peine du bourg de Roura. Le site archéologique “ La Caroline ” est tellement tranquille, en forêt, voisin seulement des abattis du village Wayam, qu’il est difficile de s’imaginer qu’au même endroit où il est assis, plus d’une centaine d’Africains et d’Africaines ont vécu, travaillé, aimé, rêvé, pleuré pendant si longtemps.

Ses doigts caressent avec respect un fragment d’argile blanche qu’il reconnaît maintenant comme étant un petit bout de pipe à fumer et cet objet le fait voyager dans le temps. Comment vivaient-ils, ces Africains d’Amazonie, ces êtres humains arrachés à leur terre natale ? Ces hommes et ces femmes dont l’humanité a été tant bafouée de leur vivant, ont-ils souri en jouant avec leurs enfants dans cette cour ? Leur ont-ils chanté des chansons dans les langues de leurs parents pour les faire dormir dans cette maison dont il voit aujourd’hui les fondations ?

En réalisant que ce morceau de pipe, ayant appartenu à une personne réduite en esclavage, est en quelque sorte un morceau de vie, Marvin se surprend à penser à sa propre histoire familiale. Les morceaux de choses du quotidien qu’il tient dans sa main sont identiques aux petits morceaux d’histoires précieusement transmis dans sa famille sur ses ancêtres africains. Pour ceux qui doivent confronter le silence des archives pour savoir d’où ils viennent, chaque détail compte. Chaque histoire, chaque fragment, tout aussi minuscules qu’ils soient. Sa fascination pour l’archéologie depuis petit doit s’expliquer par cela, par la capacité de cette science à raconter des histoires qui n’ont pas été écrites. Par cet espoir de pouvoir quand même raconter sa propre histoire…

L’archéologie de l’esclavage, un champ de recherche pour briser le silence

Malgré l’émergence d’un nombre croissant de représentations littéraires et audiovisuelles sur l’esclavage des Africains dans les Amériques, il est toujours extrêmement difficile de connaître en détail les réalités des personnes esclavisées. Le silence sur leur quotidien est une triste constante dans les documents historiques conservés dans les archives. Quand ils existent encore, très peu y est dit sur l’identité de personnes qui n’étaient pas considérées comme des êtres humains. Si des bribes d’informations sont disponibles sur leur travail et sur le coût associé à leur maintien, très peu se sait sur la dimension de vie des Africains esclavisés. Où vivaient-ils ? Que mangeaient-ils ? Quels objets utilisaient-ils ? Quels choix avaient-ils à leur disposition ? À quelles contraintes étaient-ils soumis ? Quels mécanismes de résistance, d’innovation ont-ils développés ?

Une tradition de recherche archéologique a surgi, d’abord aux États-Unis et dans les Caraïbes, afin de pouvoir répondre à ce type de questions. Les fouilles archéologiques réalisées en 2018 et 2019 à l’Habitation La Caroline, une ancienne habitation coloniale située aux alentours de Roura, s’inscrivent dans la continuité de cette tradition. Ces recherches représentent la première étude programmée d’un lieu de vie de personnes mises en esclavage en Guyane. “Archéo La Caroline, Lavi nou Gangan” est un projet visant à faire le lien entre ces fouilles et le public au travers de visites du site et d’ateliers sur l’archéologie.

Les études portant sur le monde colonial atlantique se concentrent souvent sur des régions où un grand nombre d’Africains était mis en esclavage, comme les Caraïbes, le Brésil ou le sud-est des États-Unis. Il est donc plus fréquent de se représenter le fonctionnement de l’habitation esclavagiste, ou encore les réseaux de production et d’échanges de biens destinés aux marchés européens comme étant liés à ces endroits. Malgré ses nombreuses particularités, telle que sa localisation géographique au sein d’un espace continental amazonien, la Guyane était néanmoins une colonie française bien insérée dans ce système. Étudier les habitations esclavagistes de Guyane permet donc de mettre en relation les éléments bien particuliers de ce contexte avec l’histoire de tout le continent américain.

Même si l’on peut considérer que l’ensemble des recherches sur les différents secteurs de l’habitation coloniale abordent en quelque sorte le sujet de l’esclavage, les fouilles dans les anciens villages, c’est-à-dire les endroits dans lesquels les individus esclavisés ont habité, ont la capacité de nous montrer en particulier comment ils et elles ont pu négocier une certaine autonomie au sein d’un régime esclavagiste. Les espaces de vie des personnes esclavisées tels que le village de l’habitation La Caroline, ont laissé plusieurs traces visibles de nos jours au travers des fondations de leurs maisons ou des déchets de leur vie quotidienne. Si les objets en bois, en calebasse et en tissu ont aujourd’hui disparu, d’autres matériaux perdurent avec le temps et nous livrent de précieuses informations. Ainsi, de nombreux fragments d’objets s’accumulent, témoin des vies de Moun’La Caroline, les gens ayant vécu à l’habitation La Caroline, et de l’esclavage en Guyane.

La vie au village de Moun’La Caroline

Il est difficile d’estimer le nombre total d’Africains présents sur les lieux durant le fonctionnement de l’habitation La Caroline. Selon les documents d’archives, elle est fondée au cours des premières années du XIXe siècle. À l’heure actuelle, très peu d’informations écrites sont retrouvées sur les personnes achetées et vendues en Guyane, incluant celles qui ont été amenées à La Caroline. Les lacunes dans les archives écrites compliquent davantage la tâche de se représenter le quotidien de Moun’La Caroline. Qui étaient ceux et celles qui vivaient sur cette habitation ?

Antoine Agouba, 61 ans, né en Afrique ; Jovitte Bauzan, 61 ans, née en Guyane ; Clara Damensis, 35 ans, née en Afrique ; Adam Damilon, 26 ans, né en Guyane ; Adelaide Fanillon, 5 ans, née en Guyane ; Frédéric Germonon, 41 ans, né en Afrique ; Sophie Kanta, 79 ans, née en Afrique ; Pierrot Kouakou, 46 ans, né en Guyane ; Thérèse Mangola, 42 ans, née en Afrique ; Placide Midilon, 43 ans, né en Afrique ; Mariette Chorot, 61 ans, née en Afrique ; Limpern Soubinon, 35 ans, né en Guyane ; Louis Rabel, 17 ans, né en Guyane.

Ces quelques noms font partie de ceux retrouvés dans les rares documents d’archives disponibles et nous fournissent des bribes d’informations sur Moun’La Caroline. En 1848, au moment de l’abolition définitive de l’esclavage, on compte 101 personnes dénombrées à La Caroline dans la liste officielle des Africains libérés. Cette documentation historique, le Registre des Nouveaux Libres, nous indique les noms, âges, genres et tâches assignées, ainsi que les lieux de naissance des personnes qui y étaient présentes à ce moment-là. Il est probable que dans les années précédant l’abolition, environ 150 personnes vivaient dans ce village. Dans ce document y sont enregistrés 67 hommes et 34 femmes, en très grande majorité des adultes. Parmi eux à Moun’La Caroline en 1848, 57 personnes sont indiquées être nées en Afrique et 44 en Guyane.

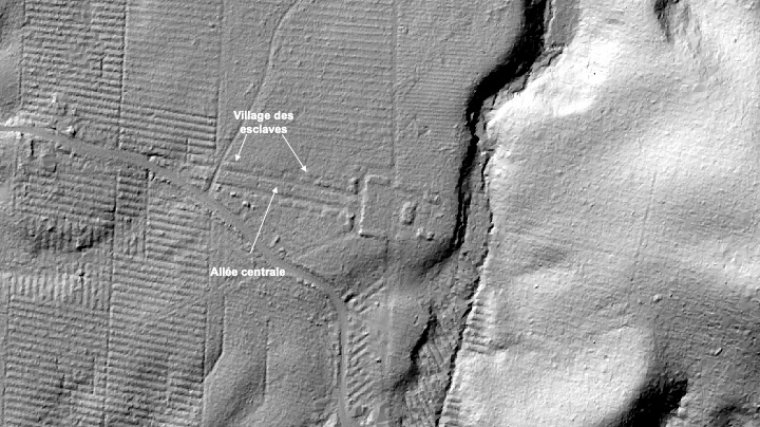

Le village de Moun’La Caroline était composé d’environ 18 à 20 maisons, chacune d’une taille d’à peu près 5 m sur 12m, disposées en deux longues rangées. Les maisons du village étaient alignées l’une à la suite de l’autre le long d’une route centrale de 10 mètres de large. Ces bâtisses étaient construites en bois et posées sur une fondation en pierre de latérite taillée. Le toit aurait probablement été fait en paille ou en feuillage.

L’organisation rigide du village est surprenante sachant que le travail à La Caroline se concentrait sur la production du girofle, une denrée associée à un système de travail appelé « à la tâche ». Une idée reçue, répandue au temps précédant l’Abolition et qui persiste encore de nos jours, consistait à associer le travail à la tâche à un moindre effort physique ou à un travail moins laborieux que celui lié à la production du sucre, par exemple. La disposition stricte des maisons des Africains vivant à La Caroline remet en question le lien entre la denrée principale produite par une habitation et le degré de sévérité du contrôle auquel les individus esclavisés étaient soumis. Ce faisant, il est possible de se distancier de la notion erronée et préoccupante selon laquelle la culture d’épices correspondait à un esclavage “ moins violent ” des Africains. En effet, on constate au travers de l’organisation spatiale du village que Moun’La Caroline subissait un contrôle omniprésent. À un moment où l’esclavage venait d’être rétabli suivant la première abolition de 1794, le pouvoir des esclavagistes était alors fermement affirmé au travers de l’architecture.

Même si les maisons se ressemblaient du point de vue architectural, la vie sociale au sein de chaque maison dépendait des individus qui y étaient confinés. Il y avait plusieurs familles à La Caroline, mais aussi des personnes seules. Bien qu’on ne puisse pas savoir le nombre exact de personnes qui habitaient dans chaque maison, on estime qu’entre 5 à 8 personnes y résidaient. Cette répartition de Moun’La Caroline aurait pu correspondre à une ou deux familles par maison, mais aussi à plusieurs adultes.

La vie sociale se concentrait autour de la maison et dans la cour, où Moun’La Caroline ont pu reconstituer une structure familiale basée sur les liens de sang et de culture, ou encore sur leurs expériences partagées. La façade de chaque maison faisait face à la route principale, mais la cour arrière, protégée du regard immédiat de ceux qui passaient sur la route, aurait ainsi été un espace peut-être moins contrôlé où il était possible de négocier le temps avec lequel on s’occupait de ses propres cultures et de sa propre vie.

Une fois tous les deux samedis, Moun’La Caroline étaient libérés de leurs tâches liées à la production de l’habitation afin de travailler sur leurs propres cultures. En effet, leur alimentation ne pouvant se limiter aux rations fournies par l’habitation, elle devait être complétée par les produits de leur abattis, de la chasse ou de la pêche. Ce qui n’était pas consommé sur l’habitation était vendu aux marchés de Cayenne. L’argent qui en résultait était destiné aux achats d’articles de nécessité, mais pouvait également servir à acquérir des objets personnels. Il est donc probable que les artéfacts retrouvés à La Caroline représentent les objets fournis par l’habitation, mais également les choix personnels des habitants.

À l’abolition de 1848, un grand nombre de Moun’La Caroline s’attachent à leurs maisons et à leurs abattis, où ils vivent et dont ils s’occupent depuis de longues années, un fait que les colons propriétaires voulaient exploiter afin qu’ils restent travailler sur l’habitation. Parmi Moun’La Caroline ayant décidé de rester sur les lieux, plusieurs y vivent pendant plus de deux décennies. La dernière mention dans l’état civil de quelqu’un habitant sur ce terrain est Amédée Honorine Andronic, le fils d’Atalanthe Andronic, un des Moun’La Caroline ayant reçu son titre de liberté en 1848. Décédé à l’âge de 49 ans le 18 avril 1878, Amédée aurait-il fini ses jours dans l’ancienne maison de son père ?

Une résistance de tous les instants, dans les gestes et dans les choses

Malgré un contexte de contrôle et de surveillance, diverses formes de résistance à l’esclavage se sont manifestées tout au long des années de la part de Moun’La Caroline. Les marronnages y étaient fréquents de la part d’hommes et de femmes – presque tous les ans, une ou deux personnes sont reportées après avoir marronné. Les récidives sont fréquentes, et parfois les marronnages se font en groupe d’environ 10 personnes. Un homme, Gaspard, est malheureusement rattrapé… à Macapá !

En parallèle au marronnage, il est important de comprendre que des résistances se sont opérées au quotidien dans l’espace de vie de Moun’La Caroline. Dans un contexte où leurs faits et gestes étaient soumis à une pression pour abandonner leurs références culturelles, Moun’La Caroline ont su démontrer leur résilience par de petits gestes, au travers de leurs choix, de leurs négociations et de leurs persistances.

Au XIXe siècle, les marchés de Cayenne sont fournis principalement par les importations provenant de France, où la variété des productions est en constante croissance à cause d’une grande demande des consommateurs. Par conséquent, les choses que l’on retrouve dans les maisons à La Caroline sont, pour la plupart, des fragments de divers objets fabriqués en Europe et importés en Guyane. Les artéfacts provenant des fouilles se divisent en trois groupes : la céramique, le verre et le métal. Ces objets comprennent les faïences et bouteilles en verre de Bordeaux, les pipes de Saint-Omer, et les marmites en terre cuite de Vallauris. Cela dit, on trouve parfois des objets produits localement, tels que des bols en céramique et des pipes. La grande quantité d’objets retrouvés nous montre que les personnes esclavisées pouvaient accéder au commerce de la colonie. Ainsi, elles participaient activement aux réseaux d’échange régionaux. Les dates de fabrication de divers objets confirment que ce village était habité tout au long du XIXe siècle.

Les recherches archéologiques au village de Moun’La Caroline mettent en lumière l’interrelation complexe entre les histoires de personnes soumises à des flux de migration forcés et celles d’objets insérés dans de nouveaux environnements. Parmi ces histoires entrelacées se distingue celle de Magdeleine, une femme esclavisée de 55 ans dont la tâche principale sur l’habitation était de cuisiner. Accusée d’avoir empoisonné deux contremaîtres blancs en 1831, Magdeleine est expulsée de La Caroline et déportée malgré le manque de preuves prouvant sa culpabilité. Malgré son absence physique des lieux, sa présence et son histoire sont à jamais liés aux objets de son quotidien : marmites, bols, bouteilles et flacons.

Être en présence de ces objets dans les lieux de vie de Moun’La Caroline souligne l’importance d’aborder la question de leurs choix quotidiens et de leurs résistances de tous les jours, négociés dans un contexte de déshumanisation et où leurs possibilités étaient limitées. Par exemple, pour les Africains esclavisés, le choix de cuisiner selon leurs références culinaires africaines, même avec des denrées amazoniennes et dans des récipients importés d’Europe, constitue une forme de résistance par excellence, une affirmation de leur lien inébranlable avec leur peuple d’origine. Surtout, il illustre leur insistance à choisir la vie.

Marvin est arrivé tôt par la route pour aller fouiller au site archéologique de La Caroline aux côtés de l’équipe du projet Archéo La Caroline, Lavi nou Gangan. Il a découvert le site par le biais d’une visite organisée pour le public et revient dès que possible pour aider à faire avancer les fouilles. L’équipe de recherche se compose de personnes du Village Wayam, du Brésil, des États-Unis et de la Guyane. Tous ceux qui y participent viennent d’endroits différents, mais qui sont tous touchés par les conséquences du colonialisme, de l’esclavage, de l’habitation esclavagiste. Mais pour lui, en tant qu’Afroguyanais, sa présence sur ces lieux relie cette histoire américaine à son passé personnel et à son présent.

Il préfère tamiser la terre qui a été fouillée pour profiter d’un moment de réflexion. À quelques mètres de lui, l’archéologue pousse un petit cri de joie et appelle le reste de l’équipe pour partager avec elle l’émotion de voir surgir un bol en terre cuite presque complet. Marvin sourit, mais continue à tamiser le seau de terre. S’il prend peut-être plus longtemps à terminer que les autres, c’est que ce moment est après tout une connexion si forte avec tellement de vies passées qu’il ne souhaite pas qu’il se termine.

Marvin sourit encore. Une image surgit dans son esprit : est-ce que cette arrière arrière arrière… grand-mère, dont la tâche était de s’occuper des poules, aurait pu fumer une pipe similaire à celle qu’il tient entre les mains ?

Texte d’Elizabeth Clay et de Gabby Hartemann Illustrations Ale Imé

Photos Elizabeth Clay, Jasper Colt

Français

Français English

English  Português

Português

Pas de réaction

Pas de réaction Commentaire fermé

Commentaire fermé

Le hors série Archéologie Une saison en Guyane est en vente en France & et en Guyane

Le hors série Archéologie Une saison en Guyane est en vente en France & et en Guyane

Conférence : L’habitation La Caroline, Roura

Conférence : L’habitation La Caroline, Roura

Sarkozy en Guyane : « Ki moun vòlò mo parapli ? »

Sarkozy en Guyane : « Ki moun vòlò mo parapli ? »

De Manille aux marais de Kaw: La tragique histoire des premiers chinois de Guyane

De Manille aux marais de Kaw: La tragique histoire des premiers chinois de Guyane