Les colons français venus s’établir en Guyane au XVIIe siècle apportèrent avec eux leurs fêtes religieuses et notamment la tradition chrétienne de célébrer les jours gras précédant la période du carême. Pendant cette période, il était de coutume d’organiser des bals, des repas ou de célébrer des mariages.

Les Mardi gras « bon ton »

C’est de ce type de célébration dont il est question dans la première référence que nous ayons trouvée concernant la période du carnaval en Guyane, lors de l’Expédition de Kourou. De 1763 à 1765, plusieurs milliers de colons européens sont débarqués à l’embouchure du fleuve Kourou dans des conditions sanitaires déplorables. Dans une lettre du 18 février 1764, l’intendant Chanvallon écrit qu’afin d’apporter un peu d’occupation au camp, il organise des repas et des mariages tout en précisant que certains des nouveaux colons « ne passeront pas le carnaval. »

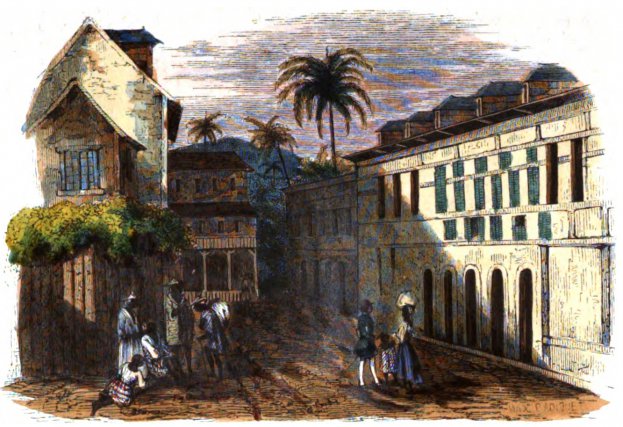

Un autre document, provenant des archives de Guyane, mentionne le carnaval de février 1792. Il s’agit d’un courrier du maire de Cayenne concernant le mauvais état de l’hôtel du Gouvernement et le danger qu’il y a d’y laisser continuer les assemblées qui y ont été permises depuis le carnaval.

Notre troisième source est plus riche de renseignements. C’est une description faite par le déporté politique Fernagus de Gelone de militaires carnavaliers croisés à Cayenne en février 1804 : « … je vis célébrer le carnaval. […] Tous étaient travestis. Le général l’était en tambour-major, les officiers en chapeau rond, en habit noir, les soldats en officiers. Tous étaient ivres. Ils revenaient d’une orgie à un mille de la ville. Leurs jambes étaient revêtues de bas rouges et noirs. Plusieurs officiers avaient des jupes, avec la figure toute barbouillée. »

Jeanne de Carra-Saint-Cyr, épouse du gouverneur de Guyane, nous a également laissé quelques lettres où elle raconte organiser des bals pour le carnaval de février 1818 :

« Nous avons passé un carnaval assez gai. […] Nous avons eu des bals charmants. [...]. Il y avait 75 danseuses, dames ou demoiselles. Il règne ici un très bon ton dans la société ; on est très élégant ; il y a même du luxe. À mon bal, il en a succédé une infinité d’autres, et le dernier était chez Madame Hugues, le Mardi gras ; c’est là que nous avons enterré le carnaval. »

Madame Hugues, citée par l’épouse du gouverneur, est l’épouse de Victor Hugues, l’un des plus riches planteurs de la colonie. Ces bals de carnaval sont en effet organisés par les colons aisés qui possèdent souvent, en plus de leur habitation rurale, une demeure en ville. La comtesse de Carra-Saint-Cyr témoigne également que les dames qui se pressent à ces festivités ont, pour la plupart, été élevées en France et continuent de suivre la mode parisienne.

Si la bonne société coloniale blanche semble ravir la comtesse, la classe des hommes de couleur est au contraire un sujet d’inquiétude pour son époux. Dans une lettre qu’il adresse au ministre des colonies en avril 1818, le gouverneur se plaint ainsi du comportement déplacé des Portugais qui, lors de leur occupation de la colonie entre 1808 et 1817, invitaient les hommes de couleur libres lors des bals et fêtes publiques. Pour cet administrateur, il s’agit que chaque individu fréquente exclusivement des gens de son milieu et ce, jusque dans les moments festifs. Comme nous l’indique l’extrait d’un rapport de février 1819, la police y veille :

« … les bals, dans les différentes classes, chez les gens de couleurs libres et esclaves ainsi que les mascarades du mardi-gras se sont passés avec beaucoup d’ordre. La population s’habitue peu à peu à vivre sous un régime [régulier]. […] les marins de tous les grades ont été généralement bien accueillis des habitants, ils ont contribué beaucoup à rendre le carnaval gai. »

Si ce document ne précise pas qui participe aux mascarades, il est cependant peu probable que celles-ci aient donné lieu à des mélanges de population. En janvier de la même année, le procureur du roi demande encore au gouverneur s’il faut autoriser ce type de divertissement et précise que le travestissement n’est permis que jusqu’à 18 heures. Dans les pas de leurs prédécesseurs, les administrateurs qui se succéderont à la tête de la colonie sous la Restauration n’auront de cesse de chercher à contrôler les festivités organisées par la population noire, qu’elle soit esclave ou libre.

Permission de danser

« On leur refuse l’exercice des droits civils ; on les empêche même (chose ridicule) de danser sans permission. » Par ces mots, l’avocat guyanais Vidal de Lingendes dénonce dans un mémoire en 1821 la méfiance du gouverneur Laussat envers les individus libres de couleur. Laussat fait en effet tout son possible pour contrôler cette composante de la population dont il se méfie. Les fonctionnaires de police ont ordre d’empêcher les charivaris et autres attroupements nocturnes pouvant troubler le repos des citoyens. À cette époque, les libres de couleur doivent obtenir préalablement une autorisation pour organiser toute soirée dansante : ils peuvent danser entre eux mais il leur est interdit, comme aux Blancs, de se mêler aux bals des esclaves sous peine de trois jours de prison. Les esclaves ont quant à eux le droit de danser mais seulement chez leur maître, les dimanches ou jours de fête, ou avec une autorisation du commandant de la ville ou du quartier.

Il faut attendre 1826, pour que les danses des gens libres de couleur soient permises, entre eux, sans autorisation préalable de l’autorité municipale, sauf quand ces danses ont lieu au tambour ou au tambourin et non au violon. Les instruments à percussion employés par la population de couleur font en effet l’objet de la surveillance des autorités. En 1830, pour cause de trouble au repos public, un arrêté du gouverneur interdit les danses au tambour et au tambourin à Cayenne après 22 heures. Malgré ses efforts, l’administration ne peut toutefois pas tout contrôler, et ce, particulièrement dans les quartiers éloignés du chef-lieu. Le juge de paix de Sinnamary témoigne ainsi en 1841 que les affranchis du quartier de Sinnamary possédant de petites propriétés ont souvent des parents proches toujours esclaves, qui vivent chez eux ou chez leurs voisins : « aussi, écrit-il, voit-on dans des réunions, assez rares heureusement, esclaves, maîtres, se mêler, danser ensemble, ce qui n’empêche pas les premiers de reprendre leur travail le lendemain de ces espèces de saturnales, qui se passent ordinairement sans bruit ni rixes. »

Après 1848 :le carnaval du peuple

En août 1848, 13 000 esclaves sont libérés en Guyane française. La société guyanaise quitte enfin l’ancien régime. Tandis qu’un mulâtre est élu lors des premières élections législatives en 1849, les nouveaux citoyens se réapproprient désormais totalement le carnaval. Nous en avons pour preuve le long texte publié le 4 mars 1849 dans L’Éclaireur de Cayenne, par un certain Lechertier, sur le carnaval de Montabo.

« Carnaval à Montabo. […] Montabo pendant cette journée, ressemble furieusement à Naples ! à Venise, à Paris ! […] Aussi que de chants bruyants, de danses lascives, comme le bonheur perce dans tous les yeux […]. Sont-ce bien là les descendants de ces hommes que la spéculation allait enlever à l’Afrique, ces hommes sur le sort desquels tout philanthrope bien ne versait continuellement des pleurs, pleurs fécondes qui ont fini par produire leur liberté ! Philanthropes ne vous en orgeuillissez point de leur joie, elle date d’hier, au carnaval de 48, de 49, alors qu’ils étaient dans l’esclavage, ils étaient aussi fous dans leurs danses, aussi exagérés dans leurs costumes. Ils chantent, mais quel chant, quelle harmonie, quel entrain, un chant qui fait danser comme cela, laisse loin nos bals de France. […] Quel est l’instrument de cuivre qui voudrait lutter avec ces tambours du nom de tam-tam. […] plus d’entrain, plus de folie, le tam-tam en yembelle, c’est le piano au salon, le piston au bal public, le violon sous l’orme du village. […] Puis, tous se séparent, tout est bien terminé, le carnaval a vécu. […] le carnaval dont j’ai vu la fin, c’est celui du peuple, de ce peuple franc, bruyant dans ses joies, à qui hommes du pouvoir, vous imposez vos fêtes politiques, mais qu’il y a loin de ces fêtes à celles qu’il se donne lui-même : point de bonnets jetés en l’air, point de cris officiels, de la gaieté franche, de la gaieté de carnaval enfin ! »

Léon Rivière, directeur de la banque de Guyane dans les années 1860, qui décrit à son tour ce carnaval quelques années plus tard déplore seulement que ces festivités aient lieu si proche du cimetière de Cayenne, où la population « danse presque sur les ossements de ses pères ». L’auteur donne également une description des yambels :

« Il y a des danses où les femmes seules sont admises : ce sont les yambels. Chaque compagnie ou convoi a un nom : Impériales, Empire, Poignets dorés, Grenats, Amirales, Mines d’or, etc. La reine, ou toute autre de la compagnie, chante un couplet que le chœur répète pendant que quatre d’entre elles dansent. Ces couplets sont en général des satires adressées de convoi à convoi. »

En plus des soirées organisées durant l’année, ces compagnies de danse étaient également présentes lors des carnavals du Second Empire. Dans son ouvrage Attipa, Alfred Parépou se remémore cette époque où ces convois s’affrontaient en danses et chants notamment lors de l’enterrement de « Papa vaval », le soir du mercredi des Cendres. Les festivités carnavalesques sont à cette époque depuis longtemps intégrées à la vie de la cité. En 1863, l’ouverture de la cour d’assises est ainsi prorogée du 16 au 23 février pour raison de carnaval : la première session devait en effet avoir lieu pour Mardi gras et mercredi des Cendres. Dans l’arrêté pris par le gouverneur, il est indiqué que cette mesure a été prise « attendu que la tenue des assises en un pareil temps est de nature à présenter certains inconvénients, notamment à raison de la négligence ou du relâchement pouvant en résulter dans la comparution des témoins. »

« Le fin de siècle cassé-cô »

« Cette année, le carnaval m’a paru moins animé que les années précédentes. […] je n’ai pas eu le gai, le charmant, l’oriental, le voluptueux, le délirant, l’érotique, le diabolique, l’énamouré, le fin de siècle cassé-cô. » La Vigie, 12 février 1891.

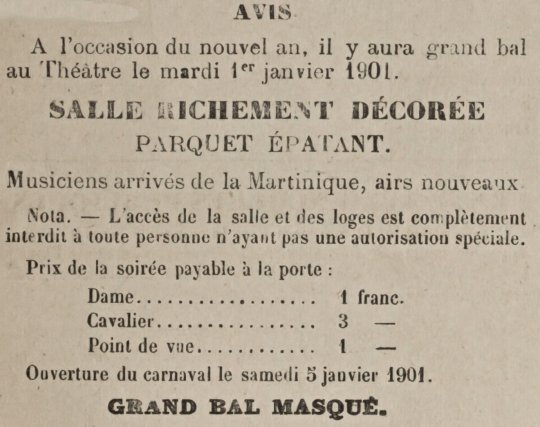

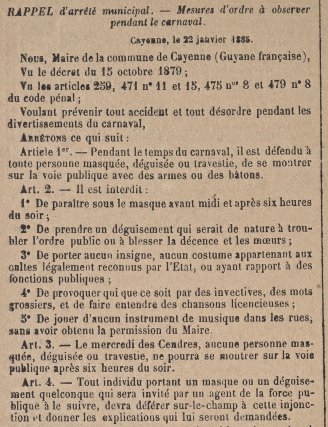

Avec l’arrêté municipal pris par la ville de Cayenne le 22 janvier 1885, le carnaval connaît en quelque sorte une forme de légitimation par les pouvoirs publics. Divers articles y expliquent notamment les horaires des festivités carnavalesques ou ceux durant lesquels il est permis de paraître sous le masque. Il est également rappelé l’interdiction de prendre un déguisement qui serait de nature à troubler l’ordre public ou à blesser la décence et les mœurs. Au-delà de son aspect juridique, l’intérêt de ce décret est qu’il s’adresse à toute la population. Si les préjugés raciaux persistent, les citoyens sont cependant désormais tous devenus égaux devant la loi.

À cette époque, la physionomie de l’élite créole a beaucoup changé. Nombre d’anciennes familles de planteurs blancs ont quitté la colonie tandis que certains descendants d’affranchis sont devenus fonctionnaires ou ont fait fortune dans la recherche aurifère. Jean Galmot écrira à ce sujet que les chercheurs d’or avaient appelé le « Carnaval », l’époque des découvertes qui les avait si rapidement enrichis. Une nouvelle frange de la population peut désormais se permettre d’acheter des produits manufacturés importés. En janvier 1887, des réclames paraissent pour la première fois dans le journal officiel de la colonie concernant la vente de divers accessoires carnavalesques : loups en satin, masques en fer et en carton, chapeaux lumineux, gravures pour déguisements. Des offres sont proposées pour des pâtisseries ou l’achat, à la bouteille ou par caisse, de champagne – notamment de la marque Veuve Clicquot Ponsardin. Tout n’est toutefois pas permis. Dans une lettre du 2 mars 1889, le Père Guyodo, préfet apostolique ecclésiastique pour la Guyane, porte plainte pour sacrilège auprès du gouverneur. Il explique que lors d’un bal, un individu s’est permis de se déguiser en ecclésiastique « non seulement avec la soutane mais en costume de cérémonie », tandis qu’un autre s’est travesti en sœur de Saint-Paul de l’hôpital.

Le 22 janvier 1891, le journal La Vigie fait référence dans ses colonnes aux Touloulous du carnaval « qui font le bonheur des enfants. » Ce personnage est alors présent dans un défilé du dimanche. Plusieurs hypothèses ont été données concernant l’origine de ce terme. Ce dernier pourrait ainsi venir de l’ancien terme Tourlourou désignant un soldat d’infanterie. En février 1878, il se joue ainsi au théâtre des Bouffes du Nord (à Paris) une pièce intitulée « Le carnaval de Boquillon » où les auteurs mettent en scène deux tourlourous faisant des plaisanteries. Dans l’argot de marine, le terme de Touloulou désigne quant à lui « une jeune fille froufroutante ». Au XIXe siècle, les fistots [élèves officiers de première année] ont par ailleurs l’obligation de se travestir en Touloulou (fille), pour le bal du Mardi Gras – tandis que les élèves de seconde année se réservent les rôles de cavaliers.

Dans les années 1890, le métissage des danses se poursuit entre les cultures européennes et africaines. Ce syncrétisme est à l’origine des danses les plus emblématiques de cette époque, la biguine et le cassé-cô, dont le fonctionnaire de marine Pierre Vadès nous a laissé une description :

« Les danses générales du peuple s’exécutent au son du tamtam, sorte de tambourin ; elles sont toujours accompagnées de chants des danseurs et des assistants, ces derniers frappant en outre dans leurs mains. On peut en distinguer deux variétés principales : le «biguine» et le «cassé-cô» (cassez-corps). Cette dernière tient de la danse du ventre représentée dans nos barques de saltimbanques. Elle ressemble plutôt à une sorte de chahut rythmé, interrompu de temps en temps par des mouvements désordonnés et extravagants variant suivant l’individu. »

Ces danses animent tous les défilés de carnaval, comme lors de la cavalcade qui a lieu à Cayenne le 20 février 1898 sous une pluie diluvienne :

« Comme de coutume, les coryphées qui sautent autour des masques et des musiques de chevaux de bois ont fait autour des chars magnifiquement ornés une bruyante conduite, agitant foulards, camisas […] et vociférant à qui mieux mieux les cassés-côs et les biguines les plus échevelés. Une variété, peut-être même une trop grande variété régnait dans les costumes. L’œil se promenait du héros mythologique au sioux des pampas et du chevalier du seizième siècle au moderne Pierrot (Le Combat, 24 février 1898). »

Le journal précise que la maréchaussée encadrait cette cavalcade organisée au profit des pauvres avec quatre gendarmes restés parfaitement impassibles. Afin d’éviter tout trouble de l’ordre public, gendarmes et policiers patrouillent également tous les soirs. Dans la nuit du 13 au 14 février 1898, ils arrêtent ainsi en flagrant délit un individu vêtu en costume de carnaval alors qu’il s’était introduit dans un magasin de Cayenne.

Nous terminerons par le précieux témoignage laissé par Auguste Liard-Courtois. Cet ancien forçat arrivé en Guyane en 1895 va vivre une année à Cayenne en tant que libéré avant de pouvoir rentrer en métropole. Dans le second tome de ses mémoires consacré au bagne, il raconte l’importance du carnaval pour la population guyanaise :

« … le carnaval est, pour les Cayennais, avec les processions de la Fête-Dieu, une des plus grandes réjouissances. Il dure un mois, pendant lequel, tous les soirs, il y a bal masqué. La population entière se déguise et parcourt longuement les rues avant d’y entrer. Les Noirs, qui travaillent dans les grands bois ou les placers, s’efforcent de se rendre à la ville pour la durée de la fête et, pour y prendre part, ils vendent volontiers tout ce qu’ils possèdent. »

À cette époque, le carnaval a déjà la physionomie que nous lui connaissons aujourd’hui avec ses défilés en journée et ses bals travestis nocturnes. Des établissements spécialement dédiés aux bals masqués sont alors ouverts dans les faubourgs de Cayenne avec salles aménagées pour la danse et orchestre. Logeant près de l’un de ces cabarets, Liard-Courtois assiste, en février 1899, au dernier carnaval cayennais du XIXe siècle :

« Depuis trois semaines, sans que les fervents du carnaval donnassent une marque de lassitude, des masques parcouraient les rues. Plus qu’à l’ordinaire, et jusqu’à des heures avancées de la nuit, la ville s’animait de cris, de rires et de disputes… […] Les bruits étouffés d’une musique de bal venaient mourir à mes oreilles et des images défilaient en mon esprit, suscitées par cette musique de foule en délire, pleine de gaieté brutale et de navrante tristesse, dont les hurlements, jaillis des cuivres, me rappelaient, du pays, les orchestres en plein vent du 14 juillet. […] Je me levai et sortis sans bruit pour aller rôder autour du bal où, dans une atmosphère trouble, bleuie de tabac, tournaient des couples en sueur, comme en proie au vertige du rut et de l’alcool. Dehors, la lune éclairait fantastiquement la masse sombre des arbres colossaux, dont aucun souffle n’agitait le feuillage […] Des masques passaient, parmi lesquels des guerriers ridicules, des pierrots titubants, au visage d’ébène mal enfariné, des paquets de linge rose ou bleu vif, figurant des dominos […]. Soudain l’orchestre se tut, et des groupes se ruèrent vers la porte du bal où des Noirs, ivres de tafia, se querellaient et gesticulaient parmi les cris aigus des femmes prenant leur part de la mêlée. […] Quelques minutes de tumulte, un homme que l’on emporte ensanglanté et, à nouveau, la danse reprend, furibonde, cependant que l’alcool coule à flots dans les verres, que les punchs flambent et que les cuivres, à nouveau, lancent dans la nuit leurs appels. Oh ! Cette musique ! ».

Texte de Dennis Lamaison

Illustrations Archives territoriales de Guyane, Photos fonds Arnauld Heuret

Français

Français English

English  Português

Português

Pas de réaction

Pas de réaction Commentaire fermé

Commentaire fermé

Colloque: Bals masqués de Guyane et d’ailleurs. Identités et imaginaires carnavalesques en question

Colloque: Bals masqués de Guyane et d’ailleurs. Identités et imaginaires carnavalesques en question

Conférence :Briqueteries de Guyane (XVIIe-XXIe siècles)

Conférence :Briqueteries de Guyane (XVIIe-XXIe siècles)

Marronnes. Les évasions de femmes esclaves en Guyane française aux XVIIIe et XIXe siècles

Marronnes. Les évasions de femmes esclaves en Guyane française aux XVIIIe et XIXe siècles

Sortie du Hors série n°08 Une saison en Guyane : Carnaval

Sortie du Hors série n°08 Une saison en Guyane : Carnaval